Italien nimmt eine zentrale Rolle im Warenverkehr von und nach Europa ein und verfügt bereits heute über ein gut ausgebautes Infrastrukturnetz. Während etablierte Logistikmärkte wie Deutschland, die Niederlande oder Frankreich als weitgehend gesättigt gelten, weist der italienische Markt jedoch weiterhin Wachstumspotenzial auf.

Ein Indikator für die positive Entwicklung ist der Logistics Performance Index (LPI) der Weltbank: Zwischen 2012 und 2023 konnte sich Italien im internationalen Ranking von 24 auf 19 verbessern (siehe Abbildung 1a). Bewertet werden unter anderem Aspekte wie Zollabwicklung, Infrastrukturqualität, Lieferzuverlässigkeit und Sendungsverfolgung. Wie die Abbildung 1b veranschaulicht, hat Italien insbesondere in den Bereichen Internationale Transporte und Zollabfertigung Optimierungspotential, aber auch bei Logistikkompetenz und Infrastruktur ist der Abstand zu den führenden Nationen wie Niederlande und Deutschland noch ausgeprägt1.

Vorangetrieben wird das Wachstum durch eine dynamische Entwicklung im E-Commerce-Sektor, dem Ausbau von Logistiknetzwerken und der Verbesserung der Infrastruktur, wobei sich diese Entwicklungen teilweise einander bedingen.

Italiens Wirtschaft war stark von der Corona-Pandemie betroffen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im Jahr 2020 um -8,95 % was eine der tiefsten Rezessionen in der Eurozone (-6,15 %)2 darstellte. Der Einbruch folgte aus den strengen Lockdowns, die viele Wirtschaftssektoren lahmlegten. Besonders beeinträchtigt waren die Gastronomie, der Tourismus sowie die Fertigungsindustrie.

Mit dem 2021 beschlossenen Corona-Wiederaufbaufonds der EU als Teil der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), einer Leitinitiative der EU mit dem Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern, kann Italien bis 2027 191,5 Milliarden Euro Fördergelder abrufen, um seine Wirtschaft zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten3. Unter anderem soll dieses Geld dazu dienen, diverse Infrastrukturprojekte voranzutreiben:

Dazu gehören:

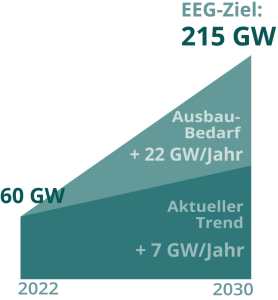

Ein zentrales Anliegen der italienischen Regierung und Wirtschaft ist auch der Ausbau des Breitband- und 5G-Netzes, um die Digitalisierung zu fördern. Im Jahr 2023 nutzten 87,0 % der italienischen Bevölkerung das Internet. Der Anteil in Deutschland lag hier bereits bei 92,5 %5. Neben generellen Vorteilen für Bevölkerung und Wirtschaft durch den Ausbau des 5G-Netzes ist dies auch die Basis für ein weiteres Wachstum des E-Commerce-Sektor. Für das Jahr 2025 wird ein E-Commerce-Umsatz von etwa 39,3 Mrd. erwartet, der bis 2029 auf 51,4 Mrd. Euro ansteigen soll. Prozentual entfielen im Jahr 2024 auf den Online-Handel 12,3. Bis 2029 soll er bei knapp 18 % liegen (siehe Abbildung 2)6.

Der Ausbau von 5G- und Breitbandnetzen wirkt sich in mehrfacher Hinsicht positiv aus: Neben der Förderung des Online-Handels optimiert er gleichzeitig die Betriebsabläufe an modernen Logistikstandorten. Nicht nur durch die steigende Nachfrage im E-Commerce ist die Logistikbranche in Italien in den letzten Jahren stark gewachsen. Für das Jahr 2023 lassen sich die Logistikaktivitäten (Fracht und Logistik) auf einen Gesamtwert von 117,4 Mrd. USD schätzen. Bis 2033 soll der Markt bei einem CAGR von 4,4 % auf 181,3 Mrd. USD anwachsen7.

Bis 2030 beabsichtigt Italien etwa 30 Prozent des Güterverkehrs per Zug zu bewegen. Ausgehend von 12,6 % im Jahr 2021 ein ambitioniertes Ziel8. Aus dem EU-Wiederaufbaufonds fließen allein 29,8 Milliarden Euro in Projekte, die landesweit die Anbindung des Personen- und Güterverkehrs über die Schiene verbessern sollen.

Ein Großteil dieser Maßnahmen steht im direkten Zusammenhang mit dem Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) der EU. Italien spielt dabei eine zentrale Rolle als Durchgangs- und Verbindungspunkt entlang mehrerer TEN-V-Korridore – darunter dem Skandinavien-Mittelmeer-Korridor, der sich vom finnischen Helsinki über Deutschland und Italien bis nach Palermo auf Sizilien erstreckt. Zu den Schlüsselprojekten entlang dieses Korridors zählen unter anderem der Brenner Basistunnel, der eine Hochleistungsverbindung zwischen Italien und Österreich schafft, sowie der Mont-d’Ambin-Basistunnel an der Grenze zu Frankreich, Teil der neuen Hochgeschwindigkeitsachse Turin–Lyon. (siehe Abbildung 3 a/b)

Beide Alpenuntertunnelungen sind technisch und finanziell aufwendig. Auch andere Streckenführungen, etwa durch die Ardennen, stellen hohe Anforderungen an Ingenieurwesen und Planung. Zusätzlich erschwert die geologische Beschaffenheit Italiens mit ihren Erdbeben- und Erdrutschrisiken viele Schieneninfrastrukturprojekte erheblich.

Dennoch, dieser Kraftaufwand kann sich lohnen. Das Potential durch den Ausbau des Schienennetzes ist enorm hoch. Neben Fahrzeitreduzierung bringt es Italien große Schritte näher zur Erreichung der Klimaziele: Allein für den 57,5 Kilometer langen Mont-d’Ambin-Basistunnel wird eine Einsparung von etwa 1 Million Tonnen CO₂ jährlich prognostiziert9.

Auch das Straßennetz Italiens ist eng in das TEN-V-System eingebunden. Mit rund 7.000 Kilometern Autobahn, darunter strategisch wichtige Achsen wie die A1 (Mailand–Neapel) und die A4 (Turin–Triest), ist das Land integraler Bestandteil des europäischen Straßengüterverkehrs. Geplante Aus- und Neubauten entlang der TEN-V-Korridore sollen Engpässe reduzieren, die multimodale Vernetzung verbessern und grenzüberschreitende Transporte effizienter gestalten – etwa durch Anbindungen an intermodale Knotenpunkte wie Verona, Bologna oder Gioia Tauro.

Die verbesserten Verbindungen steigern langfristig die Standortqualität Italiens. Gerade für strukturschwächere Regionen in Süditalien eröffnet die bessere Anbindung an zentraleuropäische Märkte neue wirtschaftliche Perspektiven. Gleichzeitig profitiert Italien von seiner geostrategischen Lage mit Nähe zu Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika. Wichtige maritime Umschlagpunkte wie der Hafen Gioia Tauro – einer der größten Containerhäfen im Mittelmeerraum – und der Hafen Genua sichern den Zugang zu internationalen Lieferketten. Auch die potenzielle Wiederannäherung an die chinesische „Belt and Road Initiative“ könnte zusätzliche Impulse für Logistik und Außenhandel freisetzen.

Der italienische Logistikimmobilienmarkt hat sich in den letzten Jahren sukzessive entwickelt. Allein der Flächenbestand ist in 10 Jahren um über 70 % angewachsen, und liegt heute bei rund 25 Mio. m².

Im Vergleich zu den Bevölkerungszahlen offenbart sich hier noch weiteres Wachstumspotential: wie Abbildung 4 zeigt, liegt Italien mit 0,4 m² Logistikfläche pro Einwohner hinter Deutschland (0,9 m²) und Frankreich (0,6 m²).

Dieses Potenzial wird zunehmend realisiert: Die Pipeline für Projektentwicklungen ist trotz hoher, aber immerhin stabiler, Finanzierungs- und Baukosten gut gefüllt: rund 1,3 Mio. m² spekulative Fläche sind Ende März 2025 im Bau10. – überwiegend in Norditalien und in der Region um Rom. Die Projektpipeline speist sich aus dem Bedarf an modern ausgestatteten und ESG-konformen Immobilien. Viele Projekte können bereits vor ihrer Fertigstellung vermietet werden.

Entsprechend entfällt ein sehr hoher Anteil der Anmietungen auf moderne, ESG-konforme Logistikimmobilien. Laut Colliers waren es in im vierten Quartal 2024 98 % und im ersten Quartal 2025 92 %11.

Der Flächenumsatz konnte im Jahr 2024 und im ersten Quartal 2025 nicht an die beiden starken Vorjahresergebnisse anknüpfen, zeigt sich aber dennoch sehr robust auf hohem Niveau. Ein wichtiger Treiber der Nachfrage ist der (Online-)Einzelhandel, wobei insbesondere Third-Party-Logistikdienstleister sowie große Einzelhandelsketten zu den aktivsten Nutzergruppen zählen. Vor dem Hintergrund der gezielten steuerlichen Anreize, die Italien im Zuge seiner Standortpolitik bietet, ist davon auszugehen, dass künftig auch vermehrt Unternehmen im Rahmen von Re- und Nearshoringstrategien von einer Ansiedlung im Land überzeugt werden können.

Im ersten Quartal betrug der Flächenumsatz rund 505.000 m² und lag damit um 17 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Die wirtschaftliche bzw. geopolitischen Entwicklungen führen auch am italienischen Markt zu Unsicherheiten, in deren Folge, Interessenten Anmietungen und Bauvorhaben ausgiebiger und damit länger prüfen. Entsprechend ist der Leerstand leicht gestiegen, liegt derzeit bei ca. 4,9 %, wobei er in manchen Regionen weiterhin deutlich die 2-Prozent-Marke unterschreitet12.

In Mailand ist die Flächenverfügbarkeit besonders limitiert: die Leerstandsquote betrug Ende 2024 in der Logistikregion 1,7 %13. Diese Knappheit führt zu stetig steigenden Mieten. In Mailand als auch in Rom, dem zweitstärksten Markt Italiens lag die jährliche Mietpreissteigerungsrate zwischen Q4 2019 bis Q4 2024 bei je 3,6 %. Eine stärkere Dynamik konnten nur Piacenza, Genua und Bologna verzeichnen, alles drei Regionen in Norditalien, wo die Mieten im Schnitt um 5,9 % gestiegen sind14. Die Spitzenmiete lag Ende 2024 bei 5,60 EUR/m²/Monat und wurde sowohl in der Region Mailand als auch Rom aufgerufen (siehe Abbildung 5a). Innerhalb der nächsten fünf Jahre sind jährliche Mietpreissteigerungen von 2,1 % in Mailand und 1,9 % in Rom möglich15. Das Potential für weitere Mietpreissteigerungen ist in weiten Teilen Italiens hoch, auch wenn globale Herausforderungen die Dynamik bremsen (siehe Abbildung 5b).

Zugleich zeigt sich der Investmentmarkt stabil bzw. seit Sommer 2024 sogar dynamisch. Das Investitionsvolumen im Logistiksektor summierte sich für 2024 auf 2,6 Mrd. Euro, ein Plus von 51 % und im ersten Quartal 2025 auf rund 0,68 Mrd. Euro, das einem Anstieg von 61 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Diese Ergebnisse wurden durch prominente Portfolio-Transaktionen und Value-Add-Investitionen getragen16.

Die Spitzenrenditen bewegten sich zum Jahresende 2024 weitgehend seitwärts. In Piacenza und Verona, setzte bereits eine Trendumkehr ein, die Renditen gingen hier jeweils um 10 Basispunkte zurück.

Während Ende 2024 die Spitzenrenditen in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden bei ca. 4,7 % lagen, bewegen sie sich in den Top-Regionen Italiens wie in Mailand bei 5,3 % und in Rom und Bologna bei 4,5 %17. Bei gleichzeitigem Mietpreiswachstum bietet Italien damit vergleichsweise attraktivere Einstiegsrenditen als viele andere europäische Kernmärkte. Für die nächsten fünf Jahre wird eine (weitere) Kompression erwartet, das Niveau der Spitzenrendite für die Region Mailand könnte dann Ende 2029 bei 5,0 % liegen, wie Abbildung 6b aufführt:

Der stabile Nutzermarkt in Kombination mit positiven makroökonomischen Signalen stützt weiterhin die Nachfrage nach Logistikimmobilien als Anlageklasse. Das Investitionsvolumen wird aktuell jedoch durch das begrenzte Angebot an Objekten eingeschränkt, die den Anforderungen institutioneller Investoren entsprechen. Diese fokussieren sich nach wie vor auf Core-, Core+- sowie Value-Add-Strategien – mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Region Mailand.

Die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) gewinnt auch im italienischen Logistikimmobilienmarkt zunehmend an Bedeutung und wird durch regulatorische Vorgaben als auch durch Nutzer und Investoren angetrieben. Obwohl Italien im Vergleich zu anderen europäischen Märkten noch Entwicklungsbedarf hat, gibt es deutliche Fortschritte und Trends, die auf eine nachhaltigere Ausrichtung hinweisen.

Herausforderungen bleiben jedoch: Viele ältere Gebäude sind nicht ESG-konform und bedürfen Modernisierungen. Ferner hinken der Süden und die ländlicheren Gebiete hinterher. Basierend auf einer hohen Neubauaktivität in den vergangenen Jahren konnte der Norden Italiens (z. B. Lombardei, Emilia-Romagna) seine Führungsrolle bei der Umsetzung von ESG-Maßnahmen ausbauen.

Das dynamische Wachstum im E-Commerce sowie die strategisch günstige Lage Italiens im europäischen und mediterranen Raum machen den Markt attraktiv für Unternehmen und Investoren. Die Nähe zu Osteuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie die Anbindung an wichtige Seehäfen wie Genua und Gioia Tauro können Italiens Rolle als logistische Drehscheibe weiter stärken. Zugleich schafft der zunehmende Fokus auf ESG-konforme Neubauten sowie die staatlich geförderte Infrastrukturmodernisierung – etwa durch Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds – zusätzliche Investitionsanreize.

Risiken bestehen jedoch weiterhin. Dazu zählen strukturelle Herausforderungen in Bezug auf regionale Disparitäten – insbesondere zwischen Nord- und Süditalien – sowie auf die Qualität und ESG-Konformität des Bestands. Auch geopolitische Unsicherheiten, hohe Bau- und Finanzierungsbedingungen können die Entwicklung bremsen.

Dennoch: Italien positioniert sich zunehmend als dynamischer Wachstumsmarkt im europäischen Logistikimmobiliensektor – mit solider Nutzerbasis, wachsender Investorennachfrage und staatlicher Unterstützung, die den Wandel hin zu einem leistungsfähigen, zukunftsfähigen Logistikstandort aktiv fördert.

Country Head GARBE Industrial Real Estate Italy

5 Fragen an unseren Experten

Der italienische Logistikimmobilienmarkt zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich, basierend auf der Kombination aus knappem Angebot, attraktiven Einstiegspreisen und stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Nachfrage wird sowohl von Investoren mit Fokus auf nachhaltige Entwicklungen als auch von Nutzern aus wachstumsstarken Branchen wie E-Commerce, Lebensmittel und Mode getragen. Künftig rücken vor allem ESG-konforme Brownfield-Projekte und neue logistische Wachstumsregionen außerhalb der etablierten Märkte in den Fokus. In diesem Experteninterview übernimmt Marco Grassidonio, Country Head Italy, Stellung und teilt seine Einschätzungen zur Entwicklung in seinem Heimatmarkt.

Frage: Welche Gründe sprechen aus Anlegersicht für Investments am italienischen Logistikimmobilienmarkt?

Der italienische Markt für Logistikimmobilien zeichnet sich durch bestimmte Merkmale aus, die ihn besonders attraktiv für Investoren machen. Zunächst einmal übersteigt der Bedarf an Logistikflächen das aktuell verfügbare Angebot, wobei die Quadratmeterzahl an Logistikfläche pro Kopf weit unter dem europäischen Durchschnitt liegt – siehe auch WHY INVEST IN ITALY, Abbildung 4 – und der Bestand an erstklassigen Flächen sehr begrenzt ist. Aus den im europäischen Vergleich historisch niedrigen Mieten ergeben sich für Italien geringere Kapitalwerte pro Quadratmeter als in anderen europäischen Märkten. Sie liegen im Schnitt unter 1.000 EUR/m² und ermöglichen Investoren nicht nur einen günstigen Einstieg, sondern auch Kapitalschutz beim Exit, da das Abwärtsrisiko bei einer späteren Veräußerung begrenzter ist.

Ferner weist der italienische Logistikmarkt traditionell eine geringe Volatilität in Bezug auf die Nettorendite auf, was dank der stetigen Mietentwicklung langfristig für positive Ergebnisse sorgt, siehe WHY INVEST IN ITALY, Abbildung 6. Die Leerstandsquote ist, wie schon angedeutet, im europäischen Vergleich immer noch niedrig – in einigen Märkten liegt sie sogar nahe Null und damit eindeutig im Bereich des Sockelleerstands.

Italien zeigt sich aktuell als wirtschaftlich vergleichsweise widerstandsfähig, insbesondere in Nordostitalien, wo das Wachstum über dem EU-Durchschnitt liegt und die Arbeitslosenquote im März 2025 deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 6,0 Prozent1 blieb. Diese wirtschaftliche Stabilität im Verbund mit einer Marktlage, die von den politischen Entwicklungen kaum beeinträchtigt wird, ist ein attraktiver Faktor für Investoren.

Frage: Welche Nachfragefaktoren bestimmen derzeit den italienischen Markt?

In Italien konzentriert sich die Nachfrage auf Anlegerseite aktuell vor allem auf Core-Plus und Value-Add-Transaktionen. Hierbei geht es Investoren darum, durch die Bereitstellung erstklassiger Logistikobjekte Werte zu schaffen, und zwar entweder durch die (ESG-orientierte) Umwandlung von Bestandsbauten oder durch Neuentwicklungen. Core-Investoren sondieren mittlerweile behutsam den Markt, ohne dass es bislang zu größeren Direktkäufen gekommen wäre, denn vermutlich hofft man noch auf eine weitere Zinssenkung und damit auf ein Nachgeben der Renditen für Staatsanleihen. Wir beobachten ein zunehmendes Interesse daran, Immobilienportfolios gezielt aufzuwerten – etwa durch Investitionen in den Bestand, die Optimierung von Mietverträgen sowie die Aktivierung von Baulandreserven. Gleichzeitig bereiten sich viele Akteure auf einen Rückgang der Anfangsrenditen in den kommenden Jahren vor und richten ihre Strategien auf eine Maximierung des Exit-Werts aus.

Der Markt auf der Mieterseite entfällt zu gleichen Teilen auf Logistiker, deren Kunden in den Bereichen E-Commerce und Großhandel (GDO) agieren, und Industrieunternehmen, die Lagerflächen für ihren E-Commerce-Handel oder für ihre Vertriebsnetze benötigen. Italiens Logistikmarkt wird von Segmenten wie Bekleidung, Lebensmittel, Pharmazeutika und Industriebauteilen dominiert, die enormen Bedarf an modernen Logistikflächen in guten Lagen haben. Führende Nachfragetreiber für hochwertige Logistikimmobilien sind vor allem die Bekleidungs- und Lebensmittelbranchen.

Kurz gesagt, die Nachfrage wird sowohl vom Transformations- und Entwicklungsbedarf der Investoren als auch vom Bedarf an Logistikflächen der Marktteilnehmer im E-Commerce, im Großhandel und in strategischen Branchen generiert.

Frage: Welche Entwicklungen werden auf dem italienischen Logistikimmobilienmarkt künftig eine besondere Rolle spielen?

In Zukunft wird sich die Entwicklung von Logistikimmobilien in Italien zunehmend auf die Sanierung von Altstandorten konzentrieren und dadurch nachhaltiges Wachstum im Sinne der ökologischen, ökonomischen und sozialen Anforderungen ermöglichen.

Wir erleben einen bedeutenden Wandel im Logistikimmobiliensektor in Italien. Jüngste rechtliche Regelungen in den Regionen beschränken den Flächenverbrauch und machen Entwicklungen auf der grünen Wiese immer schwieriger. Infolgedessen gewinnt die Umwandlung von Industriebrachen – also ungenutzten oder stillgelegten Industrieflächen mit Sanierungsbedarf – zunehmend an Bedeutung. In solchen Fällen wertet die Flächensanierung nicht nur den Grund und Boden auf, sondern erfüllt auch Umwelt- und Sozialanforderungen.

Die Brachflächensanierung stellt in Italien somit eine sehr wichtige Ressource für künftige Logistik-Investments dar. Auch wenn derartige Projekte im Vergleich zu Neuentwicklungen Zusatzkosten für Abriss, Rückbau und städtische Erneuerungsmaßnahmen mit sich bringen, werden diese Nachteile durch erhebliche Vorteile vor allem im ESG-Bereich aufgewogen. Sie verringern nicht nur die Umweltbelastung, sie wirken sich auch positiv auf das soziale Umfeld aus, schaffen innerörtliche Arbeitsplätze, verbessern die Infrastruktur, sorgen ggf. auch für neue Dienstleistungsangebote und wertvolle Gemeinschaftsflächen gerade in strukturschwachen, belasteten Gegenden.

Auch GARBE Industrial Real Estate Italy folgt diesem Trend, indem es sich auf Brownfield-Entwicklungen konzentriert, um innovative und nachhaltige Logistikprojekte zu verfolgen, die den hohen Umwelt- und Sozialstandards des heutigen Marktes entsprechen. Unser Schwerpunkt bei Brownfield-Entwicklungen folgt dem Ansatz der sogenannten ‚Sustainonomics‘, einem vom Geschäftsführenden Gesellschafter Christopher Garbe eingeführten Konzept, das nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für wirtschaftlichen Mehrwert zugunsten der Investoren und der örtlichen Kommunen sorgt.

Frage: Wie schätzen Sie das potenzielle Mietwachstum in Italien in den kommenden Jahren ein?

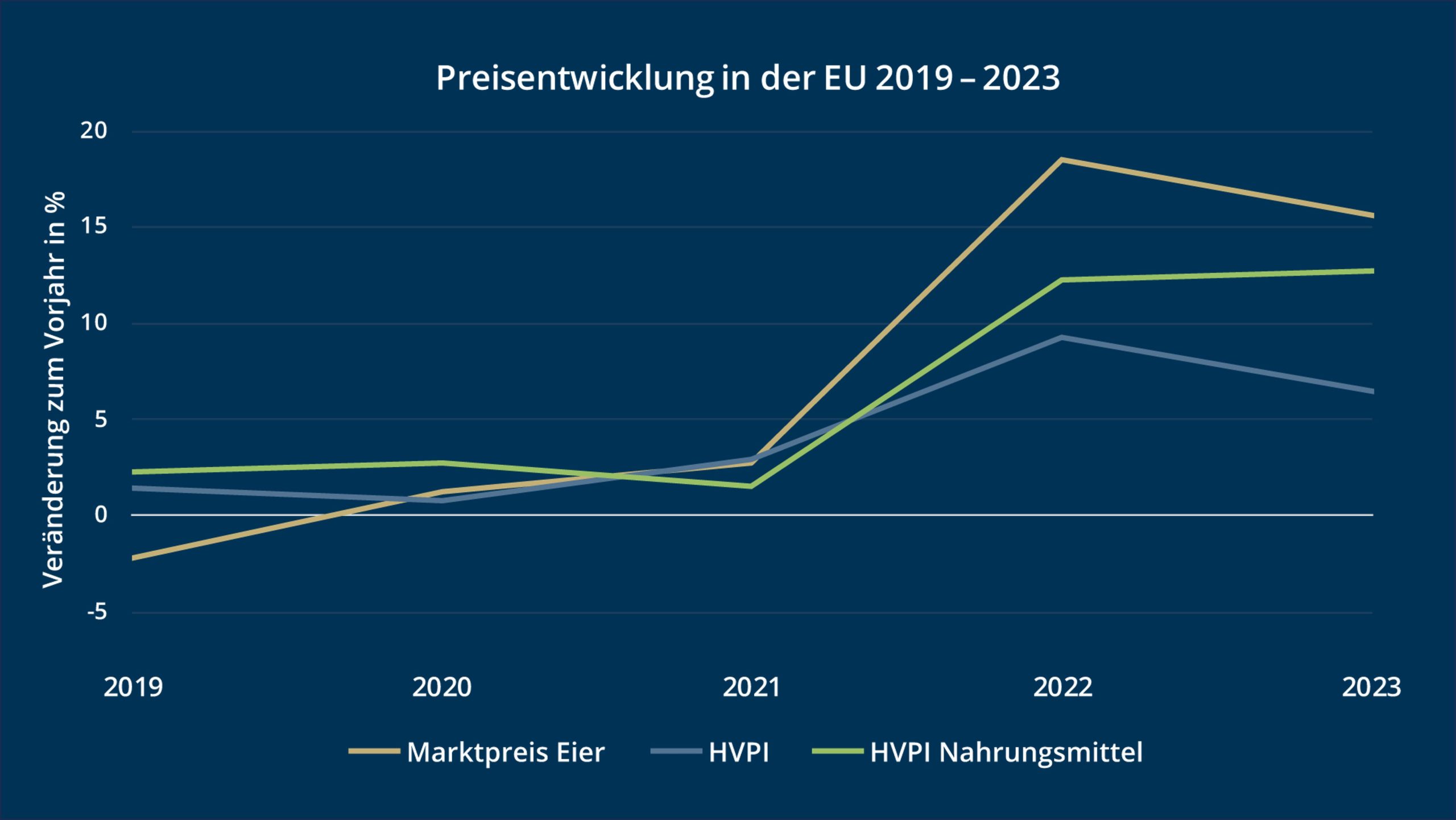

Im Vergleich zur Ausgangslage vor der Pandemie, als die Quadratmetermieten bei 3,00 – 4,00 € pro Monat lagen, haben sich die Mieten in den letzten Jahren stark entwickelt, und zwar schneller als die Inflation. Nach unseren Beobachtungen bewegen sich Mietzuwächse aktuell im üblichen Rahmen. Italien hat sich mit einem jährlichen Inflationsziel von 2 Prozent an den europäischen Benchmarks ausgerichtet. Dieses Ziel erreichen wir auch im April 20252. In den kommenden Jahren rechnen wir mit Mietzuwächsen, die wenige Prozentpunkte über der Inflation liegen dürften und somit die Stabilität und das nachhaltige Wachstum des Marktes abbilden.

Frage: Welche Regionen Italiens werden künftig als Logistikstandorte Bedeutung gewinnen, und inwiefern unterscheiden sie sich von etablierten Märkten wie etwa Mailand?

Es gibt mehrere aufstrebende Regionen, die bereits jetzt eine wichtige Rolle spielen, so beispielsweise das Umland der Hafenstadt Genua, welches sich von Serravale bis Casei Gerola erstreckt. Diese Region bietet attraktive Gelegenheiten für die Lagerhaltung und europaweite Distribution. Auch dem Korridor von Verona zum Brenner kommt bereits eine hohe und stetig steigende Bedeutung zu. Ferner wird sich die Region zwischen Rom und Neapel in den kommenden Jahren weiter entwickeln.

Abgesehen von Mailand rechnen wir allgemein mit Zuwächsen in Süditalien und entlang der Adriaküste. Diese Regionen bieten spezielle logistische Vorteile und geraten zunehmend ins Visier von Investoren und Branchenakteuren auf der Suche nach Alternativen zu den etablierten Märkten.

Innerhalb weniger Jahre ist das Thema Verteidigung an die Spitze nationaler Agenden gerückt – mit milliardenschweren Investitionsplänen, die in ganz Europa angekündigt wurden. Ein erheblicher Teil dieser Budgets ist für neue Ausrüstung vorgesehen, womit Verteidigung zu einem zentralen Wachstumstreiber für die europäische Industrieproduktion – und für Industrie- & Logistikimmobilien (I&L) – wird. Angesichts dieser ehrgeizigen, langfristigen Verpflichtungen ist es entscheidend, den Fahrplan zu verstehen, um sich in dieser neuen Ära verteidigungsgetriebener wirtschaftlicher Transformation zurechtzufinden.

Ausrüstung als Hauptprofiteur:Die Beschaffung von Ausrüstung wird voraussichtlich den größten an den steigenden Verteidigungsausgaben ausmachen. Europäische Armeen stocken ihre Munitionsbestände auf, modernisieren schwere Bodentruppen und investieren in aufkommende Technologien wie Drohnen und autonome Systeme. Wie in Abbildung 2 dargestellt, wird der Effekt auf die verarbeitenden Industrien erheblich sein: Der Anteil der Ausrüstungsbeschaffung an den gesamten Verteidigungsausgaben könnte auf über 40 % steigen – und sich damit im Vergleich zur Zeit vor der Invasion verdoppeln.2 |

Verlagerung von Fertigung und Produktion zurück nach Europa – für Europa:

Strategische Initiativen konzentrieren sich derzeit darauf, Fertigungskapazitäten und Know-how zurück nach Europa zu holen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von politischen Weichenstellungen und Entscheidungen außerhalb des Kontinents zu verringern. Dieses Anliegen findet sich auch im Bericht The Future of European Competitiveness von Mario Draghi, der im Auftrag der Europäischen Kommission erstellt wurde.

Im Zeitraum von Mitte 2022 bis Mitte 2023 gingen 63 % aller EU-Verteidigungsaufträge an US-Unternehmen, weitere 15 % an andere Nicht-EU-Anbieter3. Die Europäische Verteidigungsindustrie-Strategie beschreibt nun einen Übergang, mit dem Ziel, bis 2030 mindestens 50 % der Verteidigungsausgaben innerhalb der EU zu tätigen – und 60 % bis 20354.

Um diesen Wandel zu beschleunigen, hat die EU im Mai 2025 einen wegweisenden Verteidigungsinvestitionsfonds in Höhe von 150 Milliarden Euro verabschiedet. Der Fonds zielt darauf ab, gemeinsame Beschaffung zu stärken, die industrielle Produktion hochzufahren und europäische Lieferketten zu festigen – ein klares Signal für eine neue Phase langfristigen, koordinierten Aufbaus europäischer Verteidigungsfähigkeiten5.

Geopolitcal Expert View by Nico Fitzroy of Signum Global Advisors

Eine wachsende Unsicherheit über die Rolle der USA als Sicherheitsgarant bewirkt, dass die Verteidigungsausgaben in Europa in den kommenden Jahren insgesamt weiter steigen werden. Auf Länderebene wird das Ausmaß dieser Veränderungen wahrscheinlich von zwei Faktoren abhängen: dem verfügbaren fiskalischen Spielraum und der geografischen Nähe zu Russland.

Während die Nordischen Länder und Baltischen Staaten sowie Länder wie Deutschland und Polen mindestens einen dieser entscheidenden Faktoren in hohem Maße erfüllen, fehlen Ländern in Westeuropa – etwa Italien, Spanien, Frankreich und Belgien – beide Voraussetzungen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Verteidigungsausgaben in Mittel- und Osteuropa (CEE) deutlich stärker steigen und länger auf einem höheren Niveau bleiben werden. Dieser Trend könnte sich noch verstärken, sollte der Ukraine-Konflikt beendet werden (auch wenn dies kurzfristig unwahrscheinlich ist, langfristig aber realistischer wird). In diesem Fall würden die Länder Osteuropas ein weiterhin militarisiertes Russland als noch größere Bedrohung wahrnehmen – insbesondere, wenn Russland seine Ressourcen nicht mehr in der Ukraine binden muss. Gleichzeitig hätten westeuropäische Länder weniger Gründe, ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten, da sie keine oder weniger Unterstützung für die Ukraine leisten müssten.

Eine zentrale Frage ist, wer von den steigenden Verteidigungsausgaben profitieren dürfte. Das EU-weite SAFE-Programm in Höhe von 150 Mrd. EUR wird voraussichtlich ausschließlich europäischen Herstellern zugutekommen. Dennoch bleibt die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu den USA ein bedeutendes außenpolitisches Ziel vieler CEE-Staaten. Daher ist es wahrscheinlich, dass US-Unternehmen weiterhin von gestiegenen Rüstungsausgaben in Teilen Osteuropas profitieren werden.

Umfragen in Europa zeigen, dass Verteidigungsausgaben bei den Wählerinnen und Wählern keine hohe Priorität genießen. Daher dürften Regierungen versuchen, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben durch gezielte Investitionen in nationale Vorzeigeunternehmen („nationale Champions“) zu rechtfertigen. Unternehmen aus Ländern mit besonders hohen Verteidigungsausgaben – etwa Deutschland – dürften daher überproportional profitieren.

Bevorzugt werden zudem Güter, die einen klaren Nutzen für die nationale Verteidigung bieten (z. B. Drohnen- und Raketenabwehrsysteme) sowie Technologien mit Mehrwert in anderen Bereichen, wie etwa Cyberfähigkeiten und militärische Infrastruktur.

Nico Fitzroy, Partner und Senior Analyst bei Signum Global Advisors

Signum Global bietet erstklassige Research-Dienstleistungen und maßgeschneiderte Beratung für eine exklusive Gruppe von Institutionen und unterstützt seine Kunden dabei, sich in einer Welt zunehmender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten zurechtzufinden.

Mehr als zwei Drittel des gesamten Marktanteils europäischer Rüstungsunternehmen entfallen auf die größten westeuropäischen Märkte

Größte Rüstungshersteller in WesteuropaDie europäische Verteidigungsindustrie ist nach wie vor deutlich kleiner als die der USA, auch da sich die USA seit Jahrzehnten als größte Militärmacht der Welt positioniert haben. In den vergangenen zehn Jahren lag der Anteil europäischer Rüstungshersteller am weltweiten Umsatz zwischen 9 % und 12 %6. Mit steigenden Verteidigungsbudgets und gezielten Investitionen in ganz Europa wird jedoch erwartet, dass dieser Anteil zunimmt. Mehr als zwei Drittel des gesamten Marktanteils europäischer Rüstungsunternehmen entfallen auf die größten westeuropäischen Märkte – darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland7. |

Skalierung und spürbare Nachfrageeffekte brauchen Zeit

Obwohl die Aufrüstung Europas für viele nationale Regierungen und die Europäische Kommission oberste Priorität hat, werden die konkreten Auswirkungen – ebenso wie der daraus resultierende Bedarf an Lager- und Produktionsflächen – erst mit Verzögerung sichtbar.

Der schnellste Weg zur Erhöhung der Produktionsleistung ist der Ausbau bestehender Fertigungsstätten. Gleichzeitig gewinnt die Umnutzung stillgelegter Fabriken, z. B. für die Automobil- oder Schienenfahrzeugindustrie, zunehmend an Dynamik – ein Trend, der sich im gesamten Verteidigungssektor durchsetzt. Diese Maßnahmen dürften mittelfristig (2 bis 5 Jahre) zur Produktionskapazität beitragen und bieten mehrere Vorteile: die Nutzung bestehender Infrastruktur und Logistiknetzwerke sowie den Zugriff auf eine hochqualifizierte und erfahrene Belegschaft.

In 2025 hat diese Initiative sichtbar an Fahrt aufgenommen, wie folgende öffentlich bekanntgegebene Beispiele zeigen:

Viele dieser Zulieferer befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Hauptproduzenten, um eine effiziente und sichere Lieferkette zu gewährleisten.

Rüstungsunternehmen sind derzeit in bestimmten Clustern konzentriert. Die Herstellung von Verteidigungsgütern ist äußerst komplex und erfordert eine Vielzahl spezialisierter Zulieferer. Viele dieser Zulieferer befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Hauptproduzenten, um eine effiziente und sichere Lieferkette zu gewährleisten. Die schnellen Verschiebungen der globalen Spannungen und geopolitischer Strategien werden die Lieferketten in der Rüstungsindustrie zunehmend proaktiv verändern – unter anderem durch den Aufbau größerer Lagerbestände.

Wie der Präsident von BAE Systems Hägglunds sagte:

„Just in time ist tot.“13 Zu den wichtigsten Strategien zur Risikominimierung in der Lieferkette und zur Beschleunigung der Produktion zählen eine stärkere Standardisierung der Endprodukte sowie eine vermehrte Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Diese Maßnahmen sollen die Abhängigkeit von internationalen Komponenten reduzieren und die Resilienz der Branche erhöhen.

Die verteidigungsbezogene Nachfrage wird jedoch voraussichtlich nicht ausschließlich in diesen traditionellen Logistikzentren konzentriert sein.

Je geringer die Sicherheitsanforderungen, der Spezialisierungsgrad und der spezifische Verwendungszweck, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Geschäftsabschlüsse zu erzielen.

Investitionen in Verteidigungsfähigkeiten können einen tiefgreifenden Wandel im europäischen Fertigungssektor bewirken – doch die Chancen für Investoren und Entwickler im Bereich Industrie- und Logistikimmobilien (I&L) sind unter der Oberfläche differenzierter.

Grundsätzlich gilt: Je geringer die Sicherheitsanforderungen, der Spezialisierungsgrad und der spezifische Verwendungszweck, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Geschäftsabschlüsse zu erzielen. Zudem gilt: Je weiter ein Zulieferer vom Endnutzer entfernt ist (z. B. Tier-II- oder Tier-III-Lieferanten), desto größer ist das potenzielle Marktpotenzial.

Insight: Reflexion über die Entwicklungen im Daily BusinessDie europaweit sitzenden GARBE-Businesseinheiten mit Kundenkontakt wurden nach ihren Einschätzungen und Beobachtungen aus Gesprächen mit (potenziellen) Nutzern aus dem Verteidigungsbereich befragt, mit besonderem Fokus auf die Anforderungen an die Immobilien.

|

Deutschlands Gewerbe- und Industrieflächen werden knapp. Laut GARBE Research droht ab 2037 ein Stillstand in Logistikregionen, der Wirtschaft und Standortentwicklung massiv gefährdet. Ohne entsprechende Gegenreaktion könnten Unternehmen abwandern. Wird schnell genug gehandelt, um die drohende Flächenkrise zu verhindern?

GARBE Research legt erstmals eine Analyse vor – und nennt Lösungsansätze.

Seit Jahren ist bekannt, dass es in Deutschland immer weniger verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen (GE- und GI-Flächen) gibt und der Bau von Logistik- und teilweise auch Industrieimmobilien zunehmend schwieriger wird. Der Hauptgrund dafür ist ein kontinuierlicher Anstieg der Nachfrage nach solchen Flächen seit dem Jahr 2000, während gleichzeitig immer weniger neue Gebiete ausgewiesen wurden und werden.

Diese Entwicklung ist politisch gewollt: Die Bundesregierung plant den Flächenverbrauch bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu senken und bis 2050 einen Verbrauch von Netto-Null zu erreichen. Hinzu kommt, dass bestehende Gewerbe- und Industrieflächen häufig umgewidmet oder anderweitig genutzt werden, was die Situation zusätzlich verschärft. Diese Entwicklung ist für die deutsche Wirtschaft bedrohlich, da Logistik als Grundlage für Produktion und Konsum gilt – sie bildet die Lebensader der deutschen Wirtschaft.

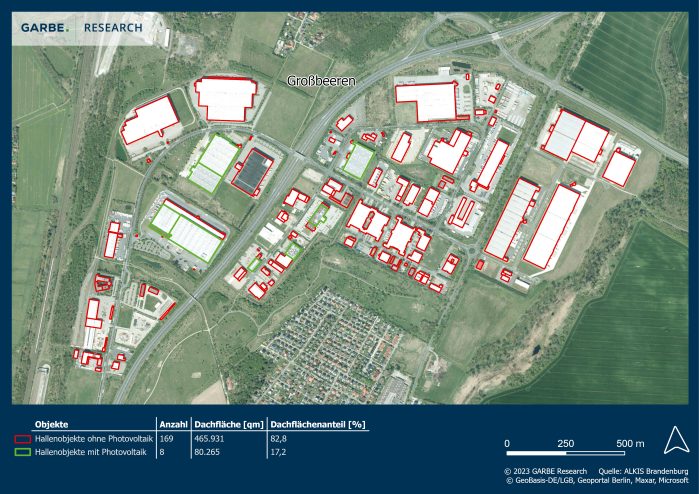

Um den schleichenden Schwund an Gewerbe- und Industrieflächen genauer zu analysieren, hat GARBE Research eine umfassende Untersuchung auf Basis von Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) durchgeführt. Dabei wurden sämtliche ausgewiesenen GE- und GI-Flächen einbezogen, die grundsätzlich für logistische Nutzungen geeignet sind. Die Analyse umfasst sowohl den allgemeinen Bestand als auch die jährlichen Veränderungen, die durch Zustandsmeldungen nachvollzogen werden können – so flossen sowohl neue als auch wegfallende Flächen in die Untersuchung ein.

Bei den wegfallenden Flächen handelt es sich um alle Flächen, die absorbiert wurden und daher nicht mehr zur Ansiedlung verfügbar sind. Unter die hinzugekommenen Flächen fallen sowohl neu ausgewiesene Gebiete als auch Flächenerweiterungen. Außerdem wurden brachliegende Flächen berücksichtigt, da diese für eine neue Nutzung reaktiviert werden könnten. Zwar kommen durch Insolvenzen oder Umstrukturierungen immer wieder nutzbare Flächen hinzu, doch insgesamt wird das Angebot allmählich kleiner, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Den Schwerpunkt der Studie legten die Analysten von GARBE Research beispielhaft auf Nordrhein-Westfalen. In diesem bevölkerungsreichsten Bundesland ist die Datenlage besonders gut; zudem weist NRW eine der höchsten Infrastrukturdichten Europas auf und ist stark vom Strukturwandel geprägt. Die verwendeten ALKIS-Daten decken den Zeitraum von 2016 bis 2023 ab und wurden auf Basis von Durchschnittswerten dieser Periode hochgerechnet.

Die Analyse zeigt, dass etwa 53 Prozent der bisher ungenutzten GE- und GI-Flächen – rund 800 von insgesamt 1.500 Hektar – über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg ungenutzt geblieben sind. Es ist anzunehmen, dass für diese Flächen dauerhaft keine relevante Nachfrage besteht und sie für logistische Zwecke kaum geeignet sind. Die meisten dieser Flächen weisen strukturelle Standortnachteile auf oder sind schwer zu verwertende Brownfields, deren Erschließung langwierig, komplex und teuer ist. Beispiele solcher Flächen sind ehemalige oberirdische Deponien wie in Werne (40 ha), frühere Versorgungsanlagen wie das Kraftwerk in Voerde (31 ha) oder eine stillgelegte betriebliche Entsorgungsanlage bei Bielefeld (28,5 ha).

Zwischen 2016 und 2023 ist die verfügbare Fläche der GE- und GI-Gebiete in NRW kontinuierlich geschrumpft, mit einem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von rund 110 Hektar. Die Fortschreibung zeigt: Bis 2042 wird die Flächenbereitstellung auf null sinken – zu diesem Zeitpunkt heben sich Neuausweisungen und Verbrauch gegenseitig auf. Alle neuen Flächen werden sofort vom Markt aufgenommen. Obwohl 2042 weit entfernt erscheinen mag, bleibt kaum Zeit, diese Entwicklung noch zu beeinflussen, da Planungsprozesse erfahrungsgemäß langwierig sind. Rasches Handeln ist daher unerlässlich, besonders in den Logistikregionen NRWs. Der Handlungsdruck ist hier sogar noch erheblich höher, um zukünftige Engpässe zu vermeiden.

Abbildung 1: Veränderung der ALKIS-Flächen in NRW, die als GE-/GI-Flächenpotenziale betrachtet werden können (in ALKIS als „Erweiterung, Neuansiedlung“ bezeichnet), sowie der langfristig ungenutzten GE-/GI-Flächen (in ALKIS über einen langen Zeitraum als „außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ bezeichnet)

Ländliche Regionen wie das Münsterland oder das Sauerland sind für logistische Nutzung meist ungeeignet. Daher konzentrierte sich der zweite Analyseschritt ausschließlich auf die sieben Logistikregionen in NRW, wo die Nachfrage nach Flächen besonders hoch ist und Veränderungen daher besonders ins Gewicht fallen. Zwar liegt der durchschnittliche Flächenverbrauch in diesen Regionen zwischen 2016 und 2023 bei 84 Hektar pro Jahr und damit unter dem NRW-Durchschnitt, doch angesichts der begrenzten Gesamtfläche sind die Auswirkungen hier umso dramatischer. Ohne neue Flächen könnte es bereits 2037 zu einem Stillstand kommen, an dem Neuausweisungen die Nachfrage nicht mehr decken.

Dies macht wirtschaftliche Planungen und strategische Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen zunehmend unsicher. Unternehmen könnten daher gezwungen sein, Standorte in andere Bundesländer oder ins Ausland zu verlegen – eine bedenkliche Entwicklung für die Standortpolitik. Zudem wird der Bedarf an Flächen in Zukunft voraussichtlich weiter steigen, da sich durch wirtschaftliche Erholung und strukturelle Treiber wie Social-Commerce sowie neue Produktionskapazitäten für Batterien und andere Technologien zusätzlicher Flächenbedarf ergeben wird. Um diesen künftigen Bedarf zu decken, müssen bereits heute die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden.

Abbildung 2: Veränderung der ALKIS-Flächen in NRW, die als GE-/GI-Flächenpotenziale betrachtet werden können (in ALKIS als „Erweiterung, Neuansiedlung“ bezeichnet), sowie der langfristig ungenutzten GE-/GI-Flächen (in ALKIS über einen langen Zeitraum als „außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ bezeichnet)

Um dem drohenden Engpass an Gewerbeflächen zu begegnen, müssten verstärkt neue Flächen ausgewiesen werden. Da dies politisch jedoch nicht angestrebt wird, sollte der Fokus zudem auf der Reaktivierung langzeit-brachliegender Flächen liegen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Logistikregionen. Eine wichtige Maßnahme hierfür wäre der gezielte Ausbau der Infrastruktur, um abgelegene Grundstücke besser anzubinden und ihre Standortnachteile zu verringern. Zudem sollte das Engagement in Brownfield-Projekte gestärkt werden, da viele Akteure derzeit durch die hohen Kosten und die komplexe Umsetzung solcher Vorhaben eher abgeschreckt sind. Ein ‚Weiter so‘ kann keine Option sein, wenn der drohende Engpass und die Gefahr einer Abwanderung von Unternehmen verhindert werden sollen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage mit sinkender Nachfrage und leicht steigenden Leerständen drängt sich die berechtigte Frage auf, ob das Thema Flächenmangel überhaupt akut ist. In unserer Wahrnehmung ist es aber gerade richtig darüber zu sprechen. Denn die langen Phasen bei Baurechtschaffung und Planung sind einer der Hauptgründe für die Trägheit der Immobilienmärkte und damit Ursachen des drohenden Schweinzyklus. Aus diesem Grund werden wir im ersten Halbjahr 2025 ein Webinar dazu abhalten und dieses Thema mit den wichtigsten Stakeholdern diskutieren. Bleiben Sie am Ball!

Der E-Commerce verbuchte im letzten Jahrzehnt deutliche Zugewinne, wobei auf das Rekordwachstum während der Pandemie eine ruhigere Phase am Nach-Corona-Markt folgte. Obwohl das Gesamtwachstum im Online-Handel in den letzten Jahren nachgelassen hat, verzeichneten immerhin Trends wie Fast Fashion und Social Commerce Zuwächse und erforderten entsprechend reaktionsschnelle Lieferketten samt entsprechender Logistikpräsenz. Da demnächst mit einem erneuten Aufschwung zu rechnen ist, gilt es jetzt, die derzeitige und künftige Lage in diesem dynamischen Sektor zu beobachten.

Das Wachstum im E-Commerce hat nach dem Stillstand der vergangenen Jahre in 2024 wieder angezogen.Durch die Pandemie beschleunigte sich das Wachstum des Online-Handels um ca. 2-3 Jahre, gefolgt von einer vorübergehenden Pause, als sich Verbraucher nach Aufhebung der Beschränkungen wieder anderen Handelskanälen und Freizeitaktivitäten zuwendeten. Dies bedeutete für den E-Commerce zwar keinen längeren Abschwung, doch die Umsätze stiegen in mäßigerem Tempo. Im Juli 2024 übertrafen die Online-Umsätze in den EU-8-Staaten (gewichteter Durchschnitt) erstmals selbst die Spitzenmonate zu Corona-Zeiten 1. Zu den bemerkenswerten Folgen der Pandemie gehört die beschleunigte Einführung neuer Geschäftsfelder, wie dem Online-Lebensmittelhandel, sowie der Umstand, dass selbst ehemals skeptische Verbraucher zum Online-Einkauf übergingen. Diese neuen Shopping-Gewohnheiten und -Trends werden sich vermutlich weiter etablieren. |

Anmerkung: EU-8 bezeichnet den Gesamtwert für UK, DE, FR, NL, PL, ES, IT, SE. Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Internet-Gesamtumsatzes im Jahr 2023 |

Zu den wachstumsstarken Segmenten gehört Fast Fashion, also trendige Billigmode, die von Unternehmen wie Shein angeboten wird. So ist Shein binnen kurzer Zeit zu Europas größtem Online-Modehändler geworden, und übertraf 2023 mit seinem Nettoumsatz das zweitplatzierte Unternehmen H&M2 um das Doppelte. Insgesamt war die Fast-Fashion-Branche in den letzten Jahren von starkem Wachstum geprägt und dürfte auch weiterhin expandieren. Für Europa wird bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 %3 gerechnet. Um diese Zuwächse zu ermöglichen, setzen außereuropäische Fast-Fashion-Anbieter inzwischen auf den Aufbau einer europäischen Infrastruktur, anstatt sich allein auf Luftfracht zu verlassen. Aufgrund offener Fragen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Steuerregeln und Arbeitsbedingungen wächst jedoch gleichzeitig in Öffentlichkeit, Politik und Medien die Kritik an der Niedrigpreisstrategie der Fast-Fashion-Händler.

Ein weiteres rasch wachsendes Segment ist der so genannte Social Commerce, bei dem Produkte oder Dienstleistungen direkt auf Social-Media-Plattformen angeboten werden, und zwar durch die Verknüpfung von sozialen Medien wie TikTok oder Instagram mit Online-Händlern. Auch in Europa wird mit starkem Umsatzwachstum beim Social Commerce gerechnet, wobei CAGR-Prognosen einen Anstieg um 20,1 % zwischen 2024 und 20294 vorhersagen.

Die Segmente Fast Fashion und Social Commerce haben die Trendzyklen verkürzt. Sie konzentrieren sich auf die Agilität von Lieferketten und Logistikimmobilien, etwa indem sie Produkte näher am Verbraucher positionieren (wie im Fall der Logistikobjekte von Shein in Frankfurt und Breslau) und/oder die Produktion in europäische Nachbarländer verlagern. Jüngste Fallstudien zeigen zunehmendes Interesse europäischer Modemarken an Ländern wie der Türkei, Tunesien und Marokko, die sich aufgrund ihrer Nähe zum europäischen Markt und kürzeren Vorlaufzeiten besonders gut als Produktionsstandorte eignen. Getrieben wird dieser Wandel im Fast-Fashion-Segment von der Notwendigkeit, die Logistikkosten zu senken, die Markteinführung von Produkten zu beschleunigen und nachhaltigere Geschäftspraktiken umzusetzen.

Unternehmen, die zu Corona-Zeiten rasantes Wachstum erlebten, haben mittlerweile ihre Zielgebiete verkleinert.

Für manche Segmente ist das Umfeld in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden. Ein Beispiel dafür wäre der Quick Commerce, bei dem die Lieferung geringer Warenmengen über lokale Fulfillment-Center binnen 10-60 Minuten angeboten wird. Unternehmen, die zu Corona-Zeiten rasantes Wachstum erlebten, haben mittlerweile ihre Zielgebiete verkleinert, so etwa Zapp (Rückzug aus Frankreich und den Niederlanden) und Gorillas (Rückzug aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien). Derzeit wird das Wachstumspotenzial vor allem durch Herausforderungen wie Skalierung, Rentabilität, Wettbewerb und behördliche Auflagen gefährdet.

Nach kurzem Stillstand gegen Ende der Pandemie deuten erste Zeichen nunmehr auf eine Rückkehr zu Umsatzzuwächsen auf Vor-Corona-Niveau im Laufe des Jahres 2024 hin. Die Auswertung von Angaben eines Panels von 5 Mio. Online-Kunden ergibt für zehn EU-Staaten einen Anstieg des E-Commerce-Gesamtwerts (+11 % gegenüber Vorjahr) und des -Gesamtvolumens (+19 % gegenüber Vorjahr)5.

Eine weitere Variable, die auf einen bevorstehenden Wendepunkt im E-Commerce hindeutet, ergibt sich aus der Analyse der Transportströme im Umfeld der Amazon-Lager in den drei größten europäischen E-Commerce-Märkten. Der Verkehrsfluss innerhalb eines Radius von 2,5 km um die (insgesamt 51) Amazon-Lager in Großbritannien, Deutschland und Frankreich erreichte 2024 zunächst einen Tiefstand und begann sich dann sukzessive zu erholen. Die von Kania Advisors bereitgestellten Vorhersagedaten basieren auf den im Umfeld von E-Fulfillment-Centern erfassten Verkehrsbewegungen und sind ein Frühindikator für wieder anziehende Online-Handelsumsätze. Steigendes Verkehrsaufkommen verweist schon frühzeitig auf Trends, die sich später auch in den amtlichen monatlichen Umsatzzahlen niederschlagen und schließlich auch in den Umsatzzahlen für Logistikflächen, die als nachlaufende Statistiken gelten können.

Auf der Landesebene weist Deutschland einen stärkeren Zuwachs an Verkehrsaufkommen als Großbritannien und Frankreich auf, und das ungeachtet seines derzeit schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes. Allgemein erreichte das Aktivitätslevel Ende 2023 und Anfang 2024 einen Tiefstand (siehe Abbildung 2). In den letzten Monaten dagegen lag das Verkehrsaufkommen marginal über dem Vor-Corona-Stand. Der jüngste Anstieg stellt ein frühes Anzeichen für eine Rückkehr zum historischen Wachstumskurs dar.

Auf der Ebene der Einzelhändler deuten erste Anzeichen auf steigende Flächenumsätze bei Logistikimmobilien im Verlauf der nächsten Quartale hin. In den USA, wo die Geschäfte von Amazon bereits an Fahrt gewonnen haben, ist dieser Prozess längst in Gang. Dagegen lässt die Belebung in Europa noch auf sich warten. Während der Pandemie kamen Amazon ebenso wie andere Online-Händler dem Anstieg der Nachfrage (Umsatz) durch Anmietungen zuvor und müssen die angemieteten Flächen nun erst mal absorbieren. Allerdings sind die Online-Umsätze von Amazon in Europa im Jahresverlauf 2024 rascher angestiegen als der Flächenbestand des Unternehmens, was eine Rückkehr zum historischen Trend nahe legt6. Auch wenn die Differenz zwischen Umsatz und Flächenzuwachs aktuell größer ist als je zuvor, dürfte sich die Lücke rasch schließen und der Flächenbedarf entsprechend ansteigen.

Zweistelliges Wachstum in den kommenden Jahren zu erwarten.Für die acht von Green Street/Oxford Economics/CBRE beobachteten Märkte (EU-8) lässt die jüngste E-Commerce-Prognose (im Oktober 2024 veröffentlicht) die Rückkehr zu zweistelligen Umsatzzuwächsen in den Jahren 2025 bis 2027 erwarten. Dies würde in etwa der seinerzeit als stark eingestuften Wachstumsdynamik vor Corona entsprechen. Verglichen mit dem stationären Einzelhandel wachsen die Online-Umsätze schneller als vorhergesagt: Für die Jahre 2024 bis 2028 stehen einem kombinierten jährlichen Durchschnittswachstum (CAGR) von 10,1 % im E-Commerce 2,3 % im stationären Handel gegenüber (siehe Abbildung 3). |

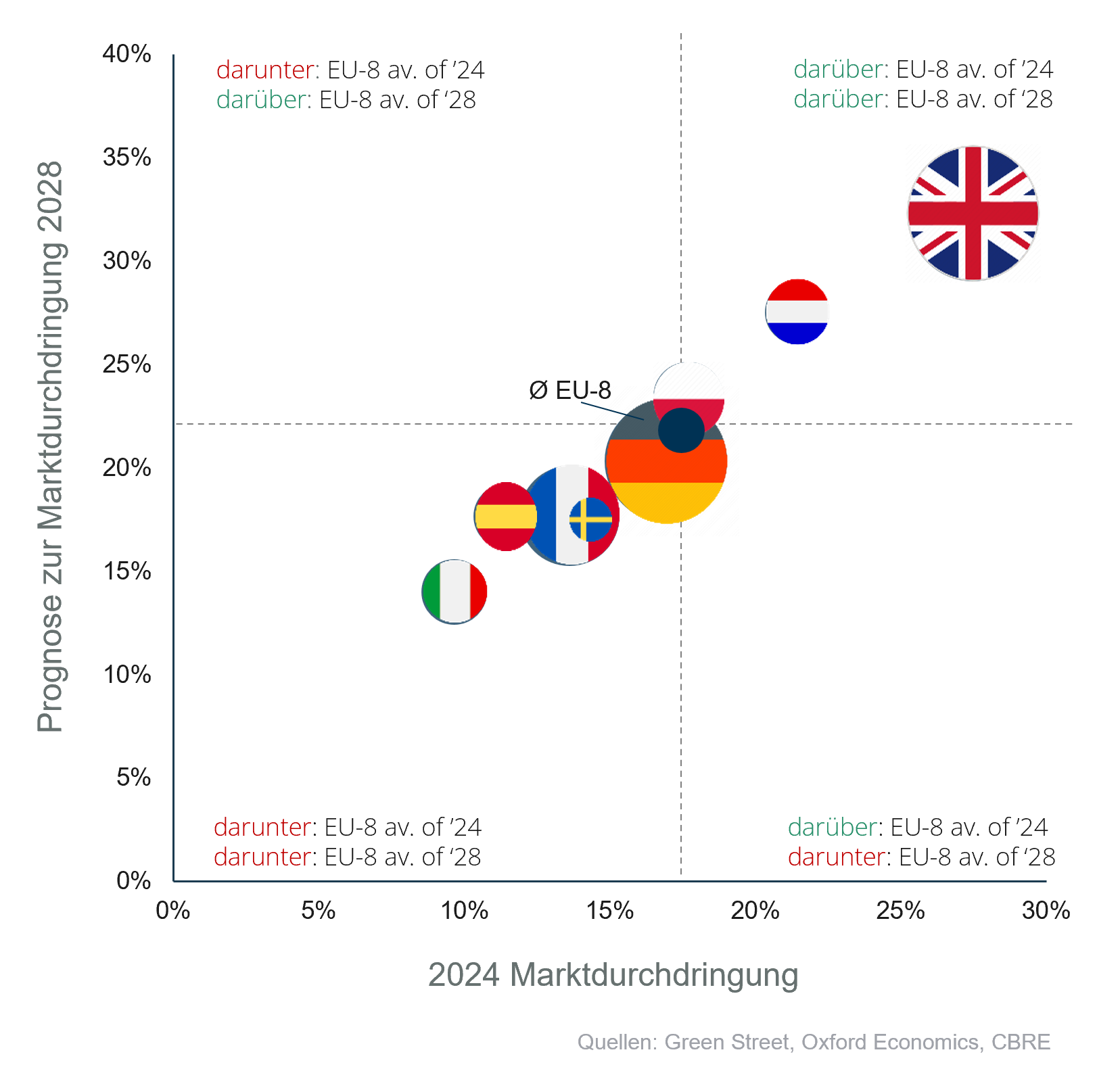

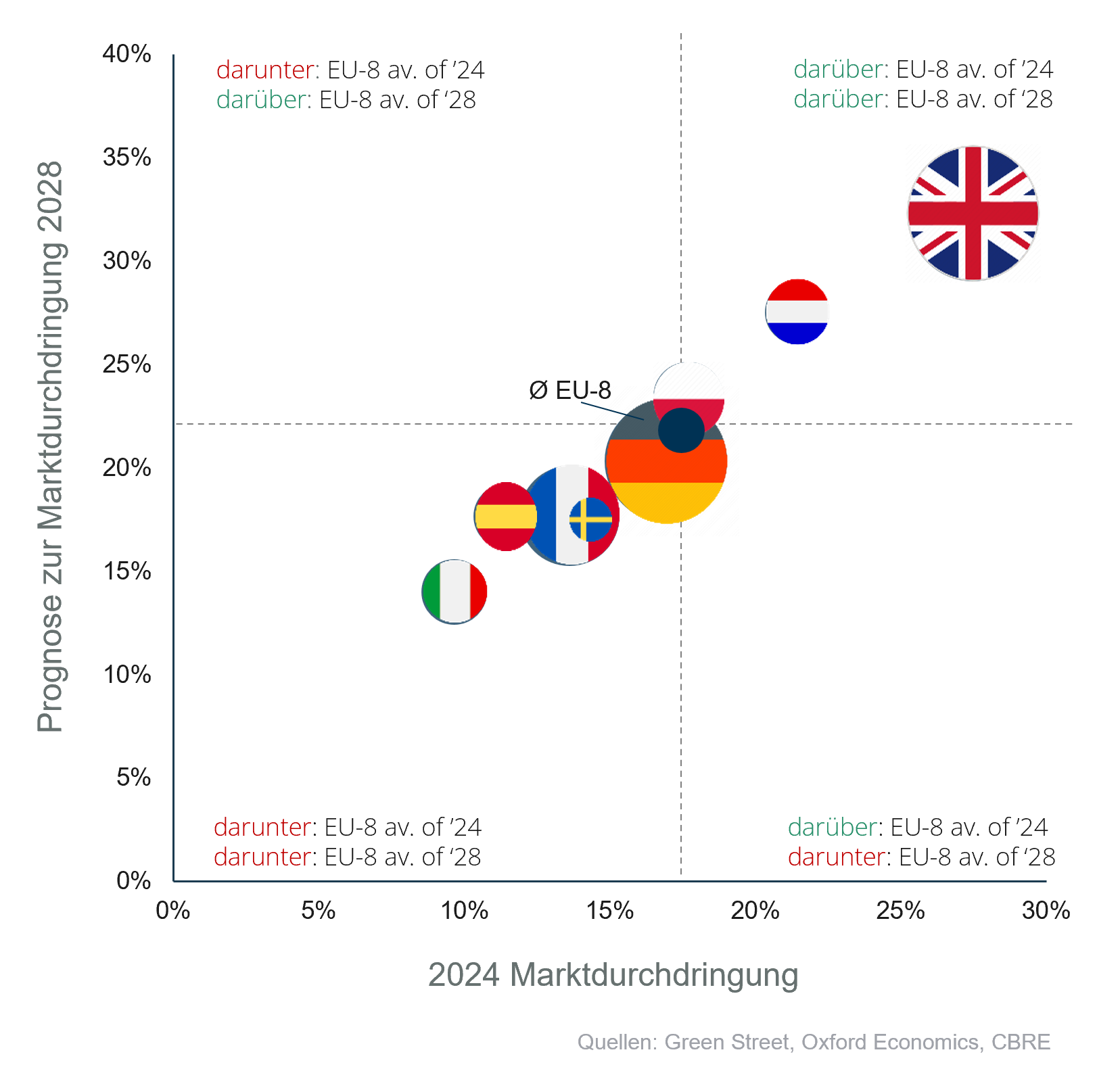

Die Marktdurchdringungsquote geht seit 2022 wieder nach oben und soll laut Prognosen bis Jahresende bei 17,4 % liegen. Damit würde sie das Pandemieniveau vom Jahresende 2020 um 10 BP übertreffen, Zudem dürfte sie in den EU-8-Ländern6 bis Ende 2028 auf 21,9 % ansteigen.

In Bezug auf Akzeptanz und Marktdurchdringung waren Länder wie Großbritannien und die Niederlande schon immer führend und werden dies auch bleiben, wie sich aus Abbildung 4 ergibt. Großbritannien soll laut Prognose bis Ende 2028 auf eine Marktdurchdringung von 32 % kommen, was nicht nur die höchste Quote in Europa wäre, sondern auch einer der höchsten weltweit6 . Im Zeitraum 2024-2028 soll der Anstieg der Marktdurchdringung laut Prognose am stärksten in Polen (+7,1 % auf 23,5 %), Spanien (+7,1 % auf 17,7 %) und den Niederlanden (+6,9 % auf 27,5 %) ausfallen.

Abbildung 4: Marktdurchdringungsquote im Vergleich

Laut Prognose wird der Online-Handel zwar zu seinem Wachstumskurs der Vor-Corona-Zeit zurückfinden, doch die Gruppe der Wachstumssegmente ist nicht mehr die gleiche und auch das Konsumverhalten hat sich weiterentwickelt. Daher dürfte sich der Schwerpunkt hin zu einer dezentralen Lieferkette mit kleineren Außenlagern nahe Ballungszentren und Logistik-Hotspots verschieben. Nachstehend aufgeführt ist eine Auswahl von Faktoren, die den Übergang prägen.

| Kosteneffizienz: 50 %6 Lieferkettengesamtkosten in der Endzustellung |

Auf die Endzustellung in der E-Commerce-Lieferkette entfallen mindestens 50 % der Gesamtlieferkettenkosten. Die Lagerhaltung näher am Endkunden anzusiedeln spart Fahrzeit, Treibstoff, Lohnkosten und optimiert die Nutzung der Fahrzeuge, ist aber mit höheren Mietkosten für Logistikimmobilien verbunden.

|

| Planbarkeit: 90-95 %7 Gesicherte Warenverfolgung vor der Einbuchung ins Lager |

In Antwort auf den Kundenwunsch nach flexiblen und genauen Zustellzeitpunkten setzen Unternehmen wie DHL auch KI ein, um Zustellzeiträume mit einer Genauigkeit von 90-95 % vorherzusagen. Kunden erhalten somit fortlaufend aktualisierte Zustelltermine und können Anpassungen in Echtzeit vornehmen, was für mehr Zufriedenheit und einen Rückgang vergeblicher Zustellversuche sorgt. Eine höhere Planbarkeit könnte letztendlich zu einer höheren Gebäudeeffizienz führen und sollte daher näher am Endkunden passieren.

|

| Genauigkeit: 60 %8 Für europäische Händler die oberste Priorität bei der Endzustellung |

Seit dem Ende der Pandemie messen Händlern bei der Endzustellung Genauigkeit mehr Bedeutung bei als der Lieferfrist, dem zweitwichtigsten Erfolgsfaktor. Dieser Anspruch wird insofern immer schwieriger zu erfüllen sein, als mit einer Verdoppelung des Marktvolumens in der Endzustellung („Last Mile“) in den Jahren 2022 bis 2027 gerechnet wird.

|

| CO2-Fußabdruck Das 1,5- bis 2,9-fache9 Vergleich von Treibhausgasemissionen beim stationären und Online-Handel in Europa |

Der Einkauf im stationären Einzelhandel verursacht 1,5 bis 2,9 Mal mehr Treibhausgasemissionen als der Online-Einkauf. Dies erklärt sich durch das effizientere Transportwesen (Lieferfahrzeuge stoßen im Vergleich zu PKW 4 bis 9 Mal weniger Schadstoffe aus) sowie einen geringeren Flächenverbrauch und niedrigeren Gebäudeenergiebedarf.

|

| Frischware: 33 %10 Gemeldeter Online-Umsatz europäischer Verbraucher bei Frischwaren |

Dieser Wachstumstrend veranschaulicht die Notwendigkeit, Lieferketten und Distributionszentren näher am urbanen Raum anzusiedeln, um die Frische und fristgerechte Lieferung verderblicher Waren zu gewährleisten.

|

| Sperrigere Artikel: 26 %11 Umsatz europäischer Verbraucher bei Möbeln, Innenausstattung, Gartenbedarf in den letzten 3 Monaten |

Am Trend hin zu sperrigen Artikeln wird deutlich, wie ungeeignet ein einziger zentraler Distributionspunkt sein kann, da der Transport von Großgütern über weite Entfernungen unwirtschaftlich ist.

|

Der Online-Handel hat die Ruhepause nach dem Ende der Pandemie überwunden.

Erste Anzeichen einer Expansion lassen eine allmähliche Rückkehr zu Wachstumsquoten auf Vor-Corona-Niveau erwarten. Getrieben wird die Erholung vor allem von dynamischen Segmenten wie Fast Fashion und Social Commerce. Der Aufwärtstrend spiegelt sich in Vorhersagedaten wie etwa dem gestiegenen Fahrzeugverkehr im Umfeld von Amazon-Lagern und dem jüngsten Anstieg des monatlichen Online-Umsatzes. Die Branche bewegt sich in Richtung eines dezentralen Logistikmodells, das den Schwerpunkt auf die Nähe zum urbanen Raum und Logistik-Hotspots legt, um Erwartungen wie Genauigkeit, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit besser gerecht zu werden.

Es gibt keinen passenderen Rahmen, um diese Frage zu erörtern, als die GARBE Vordenker Konferenz, die bereits zum dritten Mal stattfand und von Tanja Kewes moderiert wurde. Rund 140 Investoren, Bankvertreter, Dienstleister und Geschäftspartner waren der Einladung gefolgt, um zu diskutieren, zu berichten, miteinander in den Dialog zu gehen und voneinander zu lernen.

Nach der Eröffnungsrede von Christopher Garbe, erwarteten uns zahlreiche Impulsvorträge, Panel-Diskussionen und spannende Breakout-Sessions.

Am Vormittag lag der Schwerpunkt bei der Paneldiskussion auf dem Thema Change Management. Im Fokus stand, wie Unternehmen in Zeiten des Wandels ihre Zukunftsfähigkeit sichern können. Eins ist hier deutlich geworden: „Hoffen ist keine Option!“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

In den GARBE Deep Dive Sessions kamen die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zusammen, um aktuelle und relevante Themen aus dem GARBE Universum intensiv zu diskutieren. Auf der Agenda standen unter anderem die Flächensicherung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Attraktivität von Nahversorgungszentren als Investment, die Herausforderungen der Integration von Photovoltaik in Gewerbe- und Industriegebäuden sowie die Potenziale zur Umnutzung von Büroflächen, die den realen Anforderungen der Entwickler begegnen müssen. Diese Themen wurden nicht nur oberflächlich angeschnitten, sondern in ihrer ganzen Tiefe analysiert und debattiert, was zu wertvollen Einblicken und konkreten Handlungsansätzen führte.

Der zweite große Themenschwerpunkt der Konferenz widmete sich den Arbeitswelten der Zukunft. Die Diskussionen gingen weit über die allgegenwärtige Frage „Homeoffice oder Büro?“ hinaus und beleuchteten tiefgreifende Thesen und Zukunftsszenarien.

Die Teilnehmenden setzten sich intensiv mit den Veränderungen auseinander, die die Arbeitswelt in den kommenden Jahren prägen werden und entwickelten neue Perspektiven auf die Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen.

Zum Abschluss der Konferenz sorgte eine mitreißende Rede von Claus Kleber für einen würdigen Höhepunkt. Kleber beschrieb die aktuelle Zeitenwende als einen Crashtest für den Westen, was die Teilnehmenden zum Nachdenken anregte und die Ernsthaftigkeit der globalen Herausforderungen unterstrich. Ein packendes Finale, das die Konferenz mit einer Fülle neuer Erkenntnisse und wertvoller Impulse abrundete.

Geschäftsführer von GARBE Industrial Real Estate

5 Fragen an unseren Experten

Die Nachfrage nach Logistikflächen in Europa übersteigt das Angebot deutlich. Wir haben Jan Philipp Daun, Geschäftsführer von GARBE Industrial Real Estate, nach den Gründen gefragt und mit ihm über niedrige Leerstandsquoten, starke Regulierung und große Potenziale auf dem europäischen Logistikimmobilienmarkt gesprochen.

Die Nachfrage nach Industrie- und Logistikimmobilien (I&L) in Europa übertrifft das Wirtschaftswachstum erheblich. Was sind die Gründe dafür?

Zwar unterstützt das Wirtschaftswachstum die Entwicklungen auf den Immobilienmärkten. Im Bereich I&L sind aber vor allem strukturelle Faktoren relevant. Sie schaffen eine robuste Nachfrage, die weitgehend unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Dynamik ist. Zu diesen strukturellen Faktoren zählen zum einen der steigende Bedarf an sogenanntem Nearshoring, also der Ausbau von Produktionsstandorten im benachbarten Ausland. Zum anderen sind die europäischen Märkte historisch unterversorgt. Denn die paneuropäischen Netze und die Institutionalisierung der Anlageklasse I&L entstanden erst in den frühen 2000er Jahren mit dem Schengener Abkommen. Vor allem Mittel- und Osteuropa sowie die südeuropäischen Länder zeigen derzeit einen hohen Bedarf an I&L. Dieser Trend dürfte sich auch künftig fortsetzen.

Der europäische Markt hat hohe Angebotsbarrieren und ist stark reguliert. Herausforderung oder Chance?

In ganz Europa sind Grundstücke knapp geworden, insbesondere in der Nähe der großen Zentren. Und wenn ein Bauherr ein Grundstück erworben hat, warten komplexe Regulierungsverfahren auf ihn. Nach Angaben der Weltbank dauert die Erteilung einer Baugenehmigung in den zehn Ländern, in denen GARBE tätig ist, durchschnittlich über 170 Tage. Zum Vergleich: In den USA liegt der Durchschnitt bei lediglich 81 Tagen. Dort geht es also mehr als doppelt so schnell. Entwickler in Europa stellt das natürlich zunehmend vor Herausforderungen. Gleichzeitig führen die begrenzte Flächenverfügbarkeit und die langwierigen Regulierungsverfahren zu Angebotsengpässen, die eine niedrige Leerstandsquote nach sich ziehen und das Risiko einer Überversorgung verringern.

Was spricht aus Investorensicht noch für ein Engagement auf dem europäischen Logistikimmobilienmarkt?

Der europäische Markt gilt – verglichen mit anderen großen Märkten – als relativ risikoarm. Der Blick in die USA verdeutlicht das: Während in den USA im Jahr 2023 rund 84 Prozent der Fertigstellungen als spekulativ galten, lag der Anteil spekulativer Bauten am Gesamtbauvolumen in den wichtigsten europäischen Märkten deutlich darunter: In Italien beispielsweise bei 64 Prozent, in den Benelux-Ländern und Deutschland bei knapp 40 Prozent. Dieser geringere Anteil an spekulativen Investments ist unter anderem auf eine höhere Sicherheitsorientierung in Europa zurückzuführen, aber auch darauf, dass „Built-to-Suit“-Projektentwicklungen (BTS) in den europäischen Staaten sehr viel häufiger vorgenommen werden als in vielen anderen Ländern. BTS bedeutet, dass man eine Immobilie „nach Maß“ entwickelt: Das Objekt wird also direkt auf die Bedürfnisse des Mieters zugeschnitten. Für Unternehmen ist dieser Ansatz attraktiv, weil die Immobilie allen, teils sehr individuellen, Anforderungen entspricht. Auf Investorenseite sprechen die geringen Risiken bei einer vergleichsweise hohen Rendite für BTS.

Aus Investorensicht gibt es in Europa also noch viel Spielraum für Mietsteigerungen.

Wie schätzen Sie das Potenzial für Mietwachstum in Europa ein?

Das Potenzial ist erheblich. In den vergangenen Jahren sind die Mieten zwar gestiegen, aber langsamer und später im Zyklus als in den USA, wo sie mehrere Jahre hintereinander zweistellig gewachsen sind. In vielen europäischen Märkten liegen die inflationsbereinigten Mieten noch immer unter dem Niveau von 2006, durchschnittlich etwa zehn Prozent darunter. In den USA hingegen liegen die Mieten etwa 45 Prozent über dem damaligen Niveau. Aus Investorensicht gibt es in Europa also noch viel Spielraum für Mietsteigerungen, bevor die Märkte überteuert werden. Aus Nutzersicht wiederum machen die Immobilienkosten einen geringen Anteil der Kernkosten in der Lieferkette aus und dürften auch künftig nicht zu stark ins Gewicht fallen. Insgesamt entfallen auf die Fixkosten inklusive Miete nur etwa drei bis sechs Prozent der Kernkosten.

Welche Entwicklungen werden auf dem europäischen Logistikimmobilienmarkt künftig eine besondere Rolle?

Ein entscheidender Faktor ist das zunehmende Augenmerk auf ESG, sowohl aus Investorensicht als auch auf Seiten der Nutzer. Europa gilt in diesem Bereich als einer der globalen Vorreiter. Das betrifft nicht nur den Neubau, sondern auch die Bestandsentwicklung, bei der „Manage to Green“- und „Manage to Social“-Maßnahmen eine immer wichtigere Rolle spielen. Bei Erstgenanntem geht es vor allem darum, den CO2-Fußabdruck der Immobilie zu verringern und verantwortungsvoll mit der Primärenergie umzugehen. Bei Letztgenanntem darum, das Wohlbefinden der Menschen in der Immobilie zu steigern. Aus Nachfragesicht sind das bereits erwähnte Nearshoring und der steigende Bedarf an effiziente Lösungen für die Gewährleistung der Lieferketten weitere wichtige Faktoren. Der Onlinehandel hat nach der COVID-19-Pandemie eine gewisse Korrektur erfahren. In den kommenden Jahren wird hier aber wieder ein kontinuierliches Wachstum erwartet. Auf der Angebotsseite werden regulatorische Vorgaben das Risiko eines Überangebots auch künftig klein halten und Marktstabilität und Mietwachstum begünstigen.

EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung und CRREM-Pfad sind nur einige Regelwerke, die eingeführt wurden, um die Nachhaltigkeitsprinzipien der Vereinten Nationen (UNPRI) im Bereich der Immobilienwirtschaft umzusetzen.

Eine ESG-Strategie ist daher Kernbestandteil in den Strategiepapieren der Marktakteure. Zudem legen vor allem europäische Investoren zunehmend Wert auf die Einhaltung der ESG-Kriterien.

Eine ganze Reihe an Bewertungen wurden entwickelt, um die Ziele messbar zu machen. Einen guten Überblick bietet die von PRI, INREV und ULI gemeinsam erstellte Übersicht „Mapping ESG – A Landscape Review of Certifications, Reporting Frameworks and Practices“.

Diese hat die weltweit gängigen Systeme gescreent und die gängigen Analysen gegenübergestellt. Auffällig, aber nicht überraschend, ist, dass ein Großteil der Verfahren die ökologische Nachhaltigkeit auswertet (E). Etwas seltener wird auch die Unternehmensführung (G) analysiert. Die Bewertung sozialer Aspekte (S) führt bislang ein Nischendasein.

Das „S“ in ESG führt Nischendasein, hat aber eigentlich einen großen Wert, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.

Während ökologische und Governance-Aspekte gut zu beschreiben und bewerten sind, ist die soziale Ebene verhältnismäßig komplex. Komponenten, die sich auf den Faktor Mensch an seinem (Logistik)-Arbeitsplatz beziehen, sind komplex. Sie beziehen sich auf:

Abbildung 1: Titelblatt der Vergleichsstudie „Mapping ESG“ von PRI, INREV und ULI

Das Wohlbefinden von Mitarbeitern in den Immobilien zu steigern, ist ein Kernelement der ESG-Prinzipien. In einigen Assetklassen, z. B. Büro und Wohnen, gibt es durchaus einige Standards oder Herangehensweisen wie das „Wellbeing“-Zertifikat. Bei Logistikimmobilien sind diese Standards bisher spärlich definiert. Dabei gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die sozialen Standards zu heben. Gesundheitlicher Arbeitsschutz, um die körperlichen Belastungen zu reduzieren oder soziale „In-House-Angebote“, um die periphere Lage der Immobilien gegenüber Büroimmobilien auszugleichen, sind Ansatzpunkte. Allerdings sind die spezifischen Bedürfnisse dieser Mitarbeiter bislang nicht ausreichend transparent aufgearbeitet wie in anderen Berufsgruppen. Zwar gibt es dezidierte Anforderungen aus ESG-Gesichtspunkten, die Standards sind hier aber ggf. höher formuliert, als mitunter tatsächlich benötigt.

Die Aufwertung der Aufenthaltsqualität rund um die Halle kann zu einem höheren Wohlbefinden der Mitarbeiter der Logistikimmobilie führen. Nicht immer sind dies Maßnahmen, die sich direkt an die Menschen richten.

Diese Maßnahmen steigern allesamt die Aufenthaltsqualität, auch wenn es hierfür noch keine standardisierten messbaren Faktoren gibt.

Neben Logistikzentren selbst sowie ihrem unmittelbaren Standort, wird die Qualität des Standortes auch durch das erweiterte Umfeld der Halle bestimmt. Die Wertigkeit des Arbeitsplatzes bemisst sich hier durch Vielfalt, Qualität und Erreichbarkeit von Angeboten, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern. Durch die häufig periphere Lage von Logistikzentren in Gewerbe- und Industriegebieten ist der Arbeitsweg meist weiter als für andere Berufstätige. Zudem arbeiten Logistikmitarbeiter häufig in Schichtsystemen und haben dadurch weitere Nachteile. Um ein langfristig nachhaltiges Investment zu gewährleisten, ist es daher notwendig, Faktoren zu bestimmen, die langfristig (nahezu) unveränderbar sind. Hierzu gehört die Anbindung an den ÖPNV, die Möglichkeiten die täglichen Bedürfnisse zu erfüllen – z. B. mit Mittagstischen oder Restaurants/Imbissen/Kantinen. Auch Lebensmittelgeschäfte, Drogerien oder gar Kinderbetreuung sind wichtig, um Logistikmitarbeitern auch vor diesem Hintergrund ein sozial ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitsstelle und Lebensqualität zu ermöglichen.

Die genannten Aspekte stehen nur für einige der Komponenten, um die soziale Nachhaltigkeit zu bestimmen. Wichtig ist, diese nachvollziehbar zu quantifizieren und keine subjektiven Einschätzungen zu verwenden. Dies wird besonders dann wichtig, wenn die Prüfung regelmäßig durchgeführt werden soll. Zwar unterliegen diese Faktoren keinen regelmäßigen, starken Veränderungen. Im Zuge eines typischen Investmentzyklus kann jedoch neue Infrastruktur entstehen. Auch Versorgungsmöglichkeiten kommen hinzu oder werden eingestellt. Immobilienstandorte, die beim Ankauf über eine hohe soziale Standortqualität verfügten, können im Zeitverlauf von beispielsweise zehn Jahren schleichend und graduell an Qualität verlieren. Hier müssen rechtzeitig Strategien zum Umgang entwickelt werden. Mit passenden Geodaten und Auswertungssystemen ist dies heutzutage einfach und schnell umsetzbar – entsprechendes Know-how vorausgesetzt. Zur Quantifizierung der sozialen Aspekte werden zumeist die fußläufige Distanz, Quantität und Qualität der Angebote um einen Radius zur Logistikhalle ermittelt. Ein Bewertungsschema kann daraus einen Wert ohne jegliche subjektive Verzerrung berechnen.

Die soziale Standortkomponente steht bei vielen Investoren bislang nicht ganz oben auf der Agenda, vielleicht auch, weil hier kaum Bewertungsansätze vorhanden sind. Ein Ausblenden dieses Faktors kann sich jedoch als nachteilig herausstellen, denn eine vollständige ESG-Strategie schließt auch die Sozialkomponente bewusst mit ein. Bei Logistikimmobilien bedeutet dies auch zwingend die Standortqualität vor dem Hintergrund der Qualität für die Mitarbeiter – gerade vor dem stetig an Bedeutung gewinnenden Fachkräftemangel.

Da hier nur wenige Ansätze vorhanden sind, engagiert sich GARBE gemeinsam mit anderen Marktakteuren in der Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung gif e. V. zur Definition eines Standards in der Herangehensweise. Gleichzeitig werden die Ansätze bereits in hauseigenen Tools getestet und entwickelt.

Man könnte denken, dass Immobilien weltweit mehr oder weniger der gleichen grundlegenden Dynamik unterliegen.

Bei näherer Betrachtung der beiden größten Märkte der Welt (USA und Europa) ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Dabei zeichnet sich der europäische Markt durch strukturelle Nachfragetreiber und besonders hohe Angebotsbeschränkungen aus. In der neuesten Auflage von „Why invest in …?“ stellen wir Schlüsselmerkmale vor, durch die sich der europäische Markt abhebt.

Doch eine nähere Betrachtung der beiden weltgrößten Logistikimmobilienmärkte bringt tiefer liegende Unterschiede ans Licht. Im vorliegenden Beitrag geht es um die spezifischen Merkmale des europäischen Marktes im Vergleich zum US-amerikanischen, der als führender und etabliertester Markt der Welt gilt.

Konjunkturelles Wachstum kommt allen Immobilienbereichen zugute, so auch dem Logistiksegment. Wie sich jedoch aus Abbildung 1 ergibt, lagen die Zuwächse an belegten Objekten in den Jahren 2013 bis 2023 in neun europäischen Ländern deutlich vor dem realen BIP-Wachstum. Das Wirtschaftswachstum belief sich in diesem Zeitraum auf ca. 14 %, wohingegen sich der Bestand an belegten Flächen fast verdoppelte. In den USA weisen diese beiden Kennwerte eine engere Korrelation auf. Das überdurchschnittliche Wachstum an Logistikflächen im Vergleich zum europäischen BIP-Wachstum erklärt sich durch die Bedeutung der strukturellen Treiber, die für krisenfeste Nachfrage sorgen. Zu diesen strukturellen Treibern gehören auch der zunehmende Nearshoring-Bedarf und die Unterversorgung bestimmter Märkte.

Anmerkung: Die EU-Statistik basiert auf den nationalen Leerstandsquoten von 9 Ländern (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Spanien und Italien).

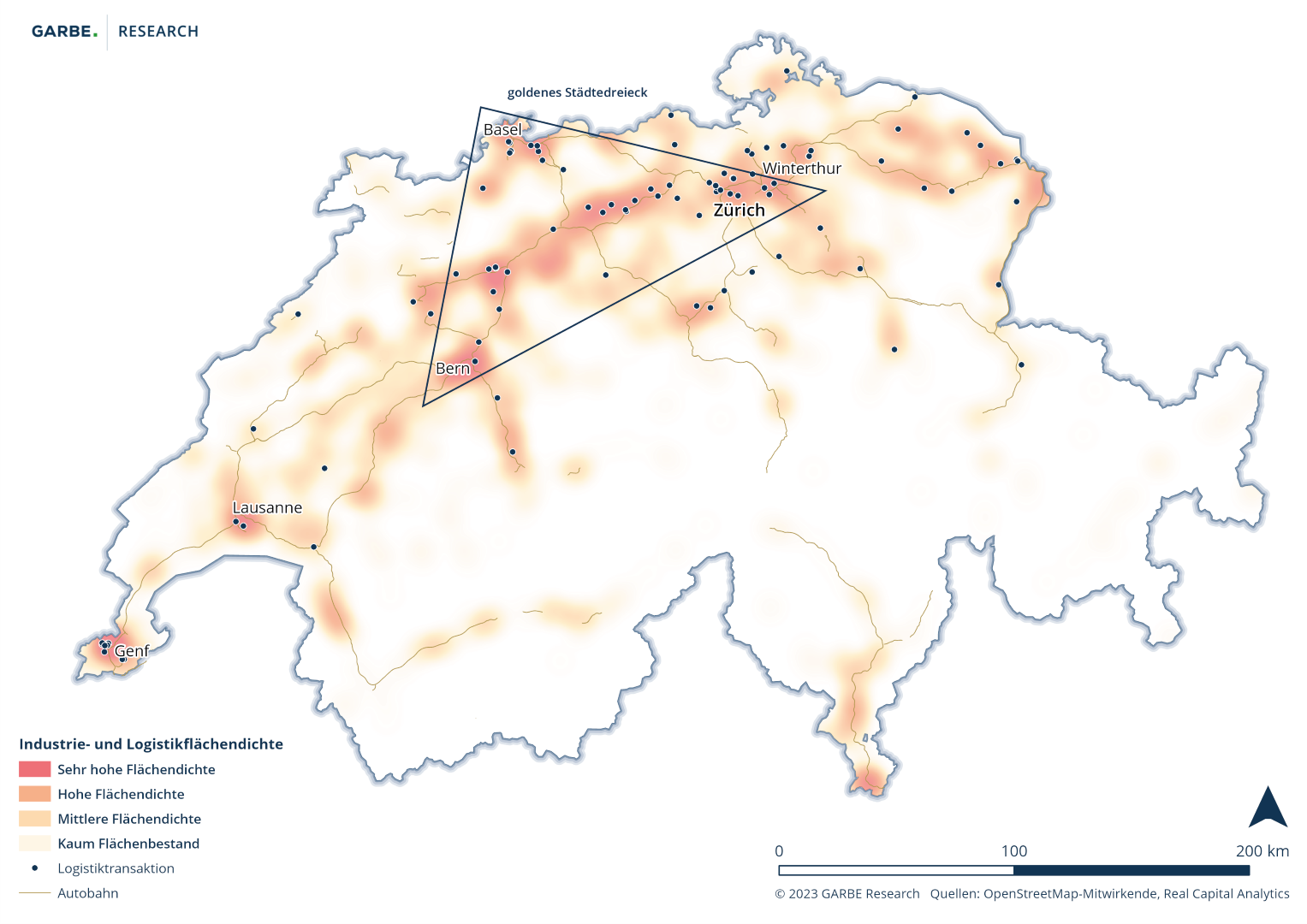

Aus Abbildung 2 geht hervor, dass die europäischen Märkte generell über einen unzureichenden Bestand an Logistikflächen verfügen. Die strukturelle Nachfrage ist auf eine zunehmende Etablierung des Segments zurückzuführen. Die europäischen Märkte sind auch deswegen unterversorgt, da sich paneuropäische Netzwerke erst im Zuge des Schengen-Abkommens zu Beginn des Jahrtausends bildeten und ab da zur Institutionalisierung des Assetklasse führten. Der US-Markt ist reifer, zumal der ursprüngliche Impuls, nämlich der Ausbau des Interstate-Fernstraßennetzes, auf die 1950er Jahre zurückdatiert. In Europa variiert der Flächenbestand pro Kopf je nach Bedeutung der Lieferkette (europaweiter oder nationaler Schwerpunkt) und Marktreife. Das Angebot ist vor allem in MOE und südeuropäischen Ländern vergleichsweise knapp. Es ist damit zu rechnen, dass sich die allmähliche Etablierung des Segments fortsetzen wird, ohne allerdings mit dem US-Niveau gleichzuziehen, denn die Unterschiede in Bezug auf Geographie und Vermögen sind schlicht zu groß.

Die zunehmende Knappheit an Entwicklungsflächen betrifft ganz Europa, insbesondere aber Standorte nahe Verbrauchszentren. Selbst wenn einem Entwickler der Grundstückserwerb gelungen ist, sind die Antragsverfahren langwierig und komplex. Nach Angaben der Weltbank beträgt die Zeit bis zur Ausstellung einer Baugenehmigung in den zehn Ländern, in denen GARBE präsent ist, im Schnitt mehr als 170 Tage . Dagegen ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit in den USA nicht mal halb so lang (81 Tage). Nicht nur aufgrund des Flächenmangels sondern auch durch die NIMBY-Debatten („not in my backyard“) sind die Auflagen in den westeuropäischen Märkten verschärft worden.

Kommen Neuentwicklungen zustande, handelt es sich in Europa oft um Auftragsentwicklungen („built-to-suit“, BTS), anders als in den USA. Im Jahre 2023 galten 84 % aller Fertigstellungen in den USA als spekulativ, wohingegen der spekulative Anteil am gesamten Bauvolumen in Europa sich je nach Logistikmarkt zwischen 64 % (Italien) und knapp 40 % (Benelux und Deutschland) belief. Der niedrigere Anteil erklärt sich durch mehrere Faktoren, darunter Prinzip (Risikominimierung), Markttransparenz, langwierige Entwicklungshorizonte und strenge Marktregulierungen. Generell verringert ein geringerer Anteil an spekulativen Flächen das Risiko, dass es auf dem betreffenden Markt rasch zu einem Überangebot kommen könnte.

Angebotsbeschränkungen und strukturelle Nachfragetreiber haben in den vergangenen zehn Jahren zu einer Angleichung europäischer Leerstandsquoten an das US-Niveau geführt. Im Jahr 2023 erhöhte sich der Leerstand auf dem gesamteuropäischen Markt um ca. 100 BP, ohne aber die 4 %-Marke zu überschreiten. Auch die USA meldeten einen Anstieg der Leerstandsquote um 210 BP auf 5,2 %. Verursacht wurde der höhere Marktleerstand durch zunehmende Entwicklungstätigkeit und die Eintrübung der Stimmung auf Nutzerseite. In Europa wird mit einem geringfügigen Leerstandsanstieg in der ersten Jahreshälfte 2024 gerechnet, der aufgrund der niedrigeren Entwicklungsvolumen und des BTS-Schwerpunkts aber maßvoller ausfallen dürfte als in den USA. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 wird in beiden Regionen aufgrund der nunmehr reduzierten Entwicklungs-Pipeline ein Rückgang der Leerstände erwartet.

Anmerkung: Die EU-Statistik basiert auf den nationalen Leerstandsquoten von 9 Ländern (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Spanien und Italien).

Das Mietwachstum in Europa war zwar beachtlich in den letzten Jahren, aber es setzte in einer späteren Zyklusphase ein und fiel schwächer aus als die rasanten Zuwächse in den USA, die zwei Jahre lang in Folge im zweistelligen Bereich lagen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Europa und den USA besteht darin, dass inflationsbereinigte Mieten (reale Mietpreise) in vielen Märkten noch unter dem Niveau von 2006 liegen. Während der europäische Durchschnitt etwa -10 % beträgt, liegt er in den USA bei +45 %. Aus Investorensicht legt dies nahe, dass noch erhebliches Wachstumspotenzial bis zu einer Überteuerung der Märkte besteht. Aus Sicht der Nutzer wiederum bedeutet es, dass Immobilienkosten keinen erhöhten Anteil der Lieferkettenkosten ausmachen (Fixkosten inkl. Mieten: 3-6 % ).

Anfangsrenditen in Europa und den USA weisen einen mehr oder weniger vergleichbaren Trend auf, nämlich starke Kompression in den Jahren 2010 bis 2022, gefolgt von Expansion und Stabilisierung in den vergangenen zwei Jahren. Auf längere Sicht hat sich der Renditeabstand zwischen den beiden Regionen auf nahezu Null verringert, was den steigenden Institutionalisierungsgrad in Europa widerspiegelt.

Bei näherer Betrachtung diverser Marktparameter wird deutlich, dass die jeweiligen Strukturen der Logistikmärkte in den beiden Regionen Unterschiede aufweisen. Europa zeichnet sich durch ESG-Priorisierung und schärfere Regulierungen aus, während der US-Markt transparenter und etablierter ist, wobei zahlreiche KPI-Werte aber größerer Volatilität unterliegen.

Im Vergleich zu den USA war Europa von jeher weniger volatil, vor allem was Mieten, Kapitalwerte und Renditen betrifft . Es handelt sich um eine typische Eigenart des europäischen Marktes, insbesondere der kontinentaleuropäischen Märkte. Die relative Marktstabilität zählt für internationale Investoren zu den Anreizen, in den europäischen Markt für Logistikimmobilien zu investieren.

In den USA spielt ESG zwar ebenfalls eine bedeutende Rolle, doch allgemein gilt Europa hier als fortschrittlicher sowohl bei Investoren als auch bei Nutzern.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Logistikobjekte und -standorttypen der beiden Regionen einigermaßen vergleichbar sind. Ein Blick unter die Oberfläche verrät aber ein ganzes Spektrum an Unterschieden, aus denen sich sowohl Chancen als auch Herausforderungen ergeben. So bietet der europäische Markt ganz bestimmte, attraktive Investmentparameter, die langfristigem Wachstum zuträglich sind.

Aus Nachfragesicht umfassen diese Treiber unterversorgte Märkte, das Wachstum des Online-Handels auf Vor-Corona-Niveau und die zunehmende Umsetzung von Nearshoring-Ansätzen in Kontinentaleuropa. Auf der Angebotsseite wird die Gefahr eines Überangebots abgefedert durch immer höhere Hürden für Neubauentwicklungen und behördliche Auflagen. Diese Dynamik bei Angebot und Nachfrage sorgt für langfristiges Mietwachstum und anhaltendes Interesse auf Seiten der Kapitalgeber. Dagegen überzeugt der US-Markt mit einem höheren Reifegrad und im vergangenen Jahrzehnt mit starken Mietzuwächsen.

Logistikimmobilien haben im Laufe der Zeit aufgrund verschiedener neuer Nachfrageimpulse einen beeindruckenden Wandel erlebt, darunter der Siegeszug des E-Commerce, seiner entscheidenden Rolle während der COVID-19-Pandemie und den Auswirkungen der jüngsten Lieferkettenunterbrechungen. Gewisse Anzeichen deuten aber bereits neue Nachfrageimpulse an. Ihre möglichen Auswirkungen gilt es unbedingt unter die Lupe zu nehmen.

Dieser Wandel betrifft nicht nur die Vermietungsvolumen sondern auch expandierende Bereiche und neue Marktakteure. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit potenziellen neuen Nachfrageimpulsen für den europäischen Logistik-Sektor, die sich in einer Phase verschärfter geopolitischer Spannungen, fortlaufender technologischer Innovationen und in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld präsentieren.

Nach mehreren Rekordjahren mit beispiellosem Nachfragevolumen hat sich das Vermietungsgeschehen normalisiert. Paneuropäische Vermietungstrends im ersten Quartal 2024 zeigen, dass der Flächenumsatz sich mittlerweile wieder dem Vor-Corona-Wert annähert, der in vielen Märkten immer noch als resilient bezeichnet werden kann. Mit einer Fortsetzung des Trends ist insofern zu rechnen, als fast 60 % der Nutzer beabsichtigen, innerhalb der nächsten drei Jahre zu expandieren.

Einer der Hauptgründe für dieses Maß an Resilienz ist die Bedeutung struktureller Nachfragefaktoren. Wie im Artikel „Why Invest in Europe“ erläutert, hat sich der Bestand an belegten Flächen im Zeitraum 2013-2023 fast verdoppelt, während sich das Wirtschaftswachstum in den neun untersuchten Ländern auf ~14 % belief. Dies ist beachtlich, denn es belegt, dass der europäische Markt auch zuzeiten verschärfter geopolitischer Spannungen und schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen funktioniert. Zahlreiche Stimmungsindikatoren in Deutschland liegen nach wie vor im negativen Bereich, haben sich aber im Lauf der letzten Monate leicht verbessert, wie der Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts zeigt. Selbst der Automobil-Teilindex hat sich in den letzten zwölf Monaten von seinem Tiefstand erholt.

Genau wie Volkswirtschaften, Konsumgewohnheiten und Technologien entwickeln sich auch Bedarfsquellen fortlaufend weiter. GARBE Research hat drei verschiedene Nachfragekategorien von steigender Bedeutung ermittelt.

Da wäre zum einen die Expansion und Diversifizierung im Online-Handel. Nach einer Pause in den Jahren 2022 und 2023 ist in den kommenden fünf Jahren im E-Commerce zunehmende Marktdurchdringung und Umsatzwachstum in ganz Europa zu erwarten. Die Prognosen lauten zwar auf Zuwächse in allen E-Commerce-Segmenten, allerdings unter Verschiebung der Marktanteile. Die Bereiche mit den voraussichtlich größten Zugewinnen beim Marktanteil sind die Aufsteiger Lebensmittel, Möbel und Mode. Die Marktanteile von Elektronik und Medien, die zu den ersten Segmenten mit Online-Vertrieb zählen, dürften dagegen in eine Plateauphase eintreten.

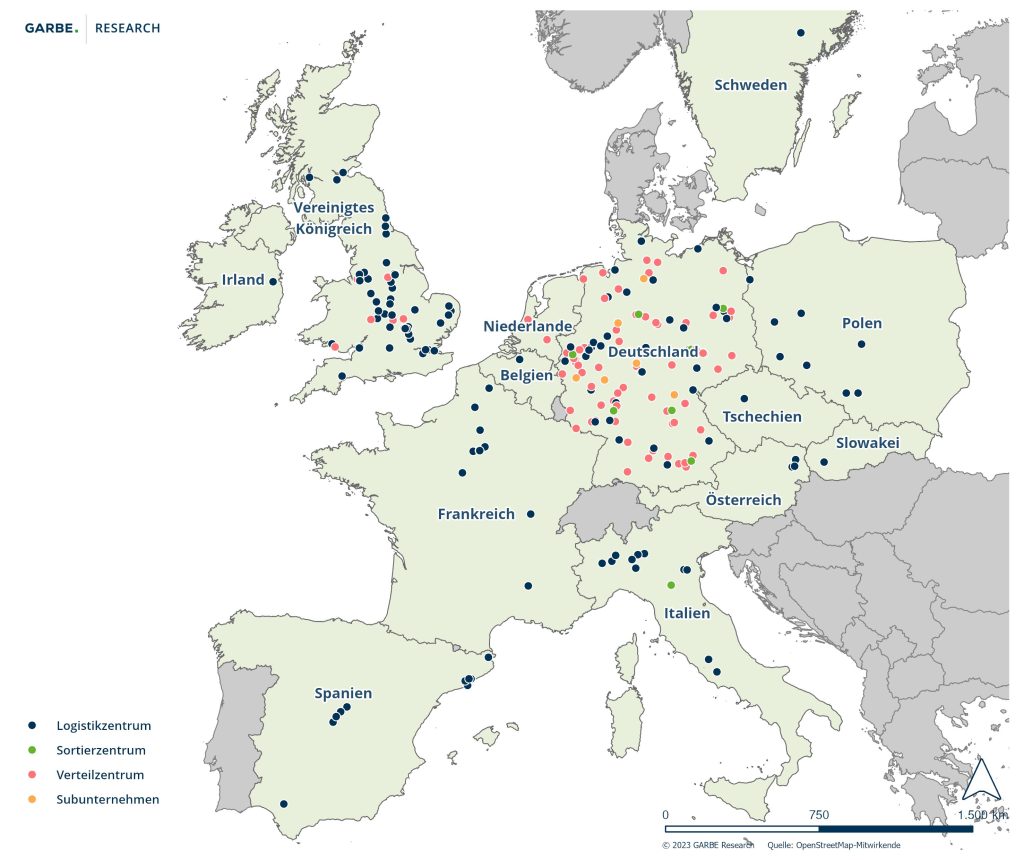

Es ist damit zu rechnen, dass der Online-Handel mit Lebensmitteln und Möbeln zu einem Anstieg der Nachfrage nach Logistikimmobilien näher am Endkunden führen wird, da die jeweiligen Produkte zeitkritisch (Frischware) bzw. sperrig (Möbel) sind. Die zunehmende Nachfrage nach Logistik-Objekten im Modesektor dürfte von sogenannten Fast-Fashion-Anbietern ausgehen, die derzeit eine rasante Marktdynamik aufweisen. Internationale Einzelhändler wie SHEIN und Temu expandieren kräftig und suchen zunehmend nach Logistikflächen in Abkehr von der bislang verfolgten Luftfrachtstrategie. Dies ist insofern plausibel, als diese Händler mit ihrem enormen Transportvolumen seit einigen Jahren mit zu den weltweit größten Nutzern von Frachtflügen zählen. So betreibt SHEIN bereits ein Verteilzentrum im polnischen Wrocław und plant eine weiteres in Frankfurt am Main.

Gleichzeitig aber scheint der Quick Commerce, also die Eilzustellung von Onlinebestellungen, an Schwung verloren zu haben, da vielen Anbietern der Wettbewerb zu intensiv und die Rentierlichkeit zu ungewiss geworden ist. Erst kürzlich gaben Getir und Gorillas bekannt, sich aus dem deutschen Markt zurückziehen zu wollen, was dementsprechend Flink hierzulande zum Marktführer machen würde.

Das Jahr 2023 stellte einen neuen Rekord auf in Bezug auf das Gesamtvolumen an ausländischen Direktinvestitionen (ADI), Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe und projektspezifische Investitionen in Europa. Dabei sorgen nicht nur die eigentlichen ADI-Investments für neue Nachfrage nach Logistikimmobilien sondern auch verbundene Unternehmen und Zulieferer. Zwei Drittel aller Hersteller erwarten, dass ihre Zulieferer sich in der Nähe ihrer Standorte ansiedeln, was für die lokale Marktnachfrage einen selbstverstärkenden Schwungradeffekt auslöst. Neben der Standortnähe der Zulieferer ist mit einer zunehmenden Diversifizierung der Zulieferer zu rechnen, da 60 % aller Industrieunternehmen diese Strategie verfolgen. Wie sich anhand der Re-/Nearshoring-Karte von GARBE ergibt, hat die CEE-Region das größte Potenzial, den Ansiedlungsbedarf im Zuge des Nearshoring-Trends zu binden.

In ihren Bestrebungen nach resilienteren und agileren Lieferketten tendieren die bereits in Europa aktiven Nutzer zu einer Dezentralisierungsstrategie, u. a. durch den Aufbau von dezentralen Knotenpunkten. Daher ist in ganz Europa mit einer Zunahme kleinerer Objekte (<20.000 m²) zu rechnen. Wie der Beitrag „Mobilität im Blick: Die europäische Automobilbranche im Wandel“ darlegt, müssen auch neue Elektrofahrzeugbauer erst noch ein Lieferkettennetz aufbauen, das von der Fertigung bis hin zu Service und Ersatzteilen alles abdeckt. Da Logistikimmobilien zur Bedienung von Kundendienstansprüchen unverzichtbar sind, ergibt sich auch hier ein Mehrbedarf an Flächen.

Es ist davon auszugehen, dass auch neue Technologien längerfristig für einen allmählichen Anstieg der Nachfrage sorgen werden, und zwar vor allem seitens der Zulieferer der entsprechenden High-Tech-Fertigungsstätten. Produktionsstätten sind oft mit modernster Technik ausgestattet, und ihre spezifischen Gebäudemerkmale schlagen sich in einer hohen Selbstnutzerquote nieder.